近日,第七届医学家年会上,中山大学常务副校长、中山大学附属第一医院院长肖海鹏,中国科学院院士、中山大学孙逸仙纪念医院院长宋尔卫等12人获得表彰。在不久前结束的冬奥会上,中山大学98级临床医学专业毕业的邓侃校友作为滑雪医生为运动员们保驾护航。在新冠疫情大考方面,中山医人响应国家号召,挺身而起,赢得了“无敌中山医”的美誉。

一百多年来,中山医学院培养出无数杰出人才,在各个领域闪闪发光。在“十四五”的关键之年,回顾“十三五”期间,中山医学院为何能有如此显眼的表现?中山医学院是如何培养一代又一代医学人才的?对未来又有着怎样的规划?中山医学院匡铭院长和张琪书记接受了采访,为我们一一解答。

植根红色基因

上好医学生的“第一课”

2021年,中山医学院迎来了建院的第155个年头。自1866年博济医学堂(中山医学院的前身)成立以来,几经调整成为现在的中山医学院。

上世纪三十年代初博济医院仁济街前门外景

作为国内历史最悠久的医学院之一,中山医学院所达到的高度离不开老一辈医学专家打下的坚实基础。建国后的首任院长、著名的红色医学教育家柯麟先生邀请了谢志光、梁伯强、陈耀真、陈心陶、林树模、秦光煜、钟世藩、周寿恺等八位在病理、生理、寄生虫等领域绝对领先的专家来到中山医学院执教。八位教授在教学过程中达成共识,形成了中山医学院一直沿用至今的医学教育理念——“三基三严”,即注重基本理论、基本知识、基本技能的学习和训练以及严肃的态度、严密的方法、严格的要求。在“三基三严”医学培养理念的支撑下,中山医学院培养出一代又一代基本功扎实的医学人才。

北校园医学图书馆

“我们希望培养又红又专的学生,传承红色基因,落实立德树人的任务,上好思政‘第一课’。”张琪说。中山医从学院党委到下属的27个党支部以及各个教研室配合在一起,共同努力将思想政治教育落到实处,通过精心打磨的思政课程和课程思政元素,润物细无声地提高学生们的思想道德修养。中山医学院的党建目标是让每一位中山医人牢记他们的初心与使命,将“医病医身医心,救人救国救世”的医训刻入骨髓。

行政管理团队以“两个服务”“四个守护”支撑中山医的学科发展和科学教育。“两个服务”即行政团队以师生为中心,教职工团队以学生为中心,“四个守护”即守护中山医百年初心(精神)、守护我们的孩子学生(希望)、守护我们的教职员工(依托)、守护我们的美丽校园(安全)。学院希望将中山医的红色文化精神传递给每一个学子。

“初心学堂”落成启展仪式暨中山大学中山医学院师德师风培训基地及学生思想政治教育实践基地揭牌仪式在佛山市南山镇举行

成为一个真正有担当的人,光有思想的热情是不够的,还应将情感转化为服务社会的动力与能力。疫情面前,无数中山医人冲锋陷阵在抗疫的第一线。一夜成军,驰援武汉;援港抗疫,中山医再出征。成守珍主任三度请缨奔赴武汉抗疫一线,获得南丁格尔奖章。“重症八仙”之一的管向东教授出征超过十次,奔忙于抗疫一线,获得第八届全国道德模范提名奖。这些鲜活的例子是对医学生们进行思想教育的最好教材。除此之外,一百多名中山医学子参与到越秀区的一线防疫志愿者工作中,通过实践感受医者之重任,医者之荣光。

北校园感恩广场

“中山医有着很好的红色历史,百年来一直传承着中华民族的优良传统,将党和革命先烈的精神发扬光大。”匡铭说。历史的悠久,红色的印记,“三基三严”的医学教育理念,造就了中山医一代代人才。

三早四新五融合

中山医的“独家秘诀”

中山医学院群星灿烂的历史与令人瞩目的成就,离不开独特的人才培养模式。随着时代的发展,中山医在“三基三严”的基础上加上了“三早”,即早接触临床、早接触科研、早接触社会,培养服务社会大众的医学人才。2020年,国务院对医学教育有了更高指示:建成具有中国特色、更高水平的医学人才培养体系。据此,中山医提出“四新”:新的理念,临床和基础相融合进行教育;新的课程,基础课程的整合、课程与实践的整合;新的方法,先进的科技、智慧的科室、团队的教学;新的途径,医学基础课程、医学基本科研训练(Basic research training,简称 BRT)、临床课程与见习一体化教学。从而培养紧跟时代潮流、具有中国特色、兼顾临床与科研的新时代医学人才。同时,立足于中山大学“五个融合”:德育与智育、学科与专业、科研与教学、本科生培养与研究生培养、第二课堂与第一课堂相融合,中山医构建了“三早四新五融合”的教育体系,致力于打造“名医摇篮”。

北校园医学科技楼小广场

这样的培养理念与体系充分展现了中山医对临床实践与科研创新的重视。以前的教育是先学习理论知识,实习的时候才能去医院见到真实的情况,这就导致学生们容易遗忘知识。因此中山医改革整合见习,临床课程教学中同学们上午上课,下午到病房看病人,基础与临床相结合,不仅加深了学生对知识的记忆,也能早接触临床,积累实践经验。此外,为了服务健康中国战略,中山医的学子还会到社区进行医学科普,不仅早接触社会,树立“上医治未病”、以预防为主的观念,同时也能真正服务于社会,帮助大众了解更多的医学知识。

卓越的培养体系需要的是学院的贯彻落实。中山医有著名的“三赛”:教师授课大赛、临床教师教学比赛和医学生技术技能大赛。匡铭认为,“没有优秀的老师,是不可能训练出优秀的学生的。”中山医学院参加了十届素有医学生“奥林匹克”之称的医学生技术技能大赛,获得五次金牌,甚至有连续四连冠。筑牢“三早四新五融合”的教育体系,是中山医学院成功的秘诀。

医学“接力棒”

传承中山医的热度与张力

中山医学院在学科建设方面名列前茅。临床医学ESI全球学科排名前0.5‰,上海软科排名全国第4,基础医学上海软科排名全国第4,法医学排名全国第1。基础医学、临床医学双双入选国家“双一流”学科。在“十三五”期间,全国能够做到两个学科同时入选的仅有四所大学——复旦大学、上海交通大学、北京大学和中山大学。“因为有优秀的传统和优秀的老师,才能创造出优秀的业绩,培养出一代又一代的医学人才,真正保持在学科建设上的领先地位。”匡铭自豪地说。

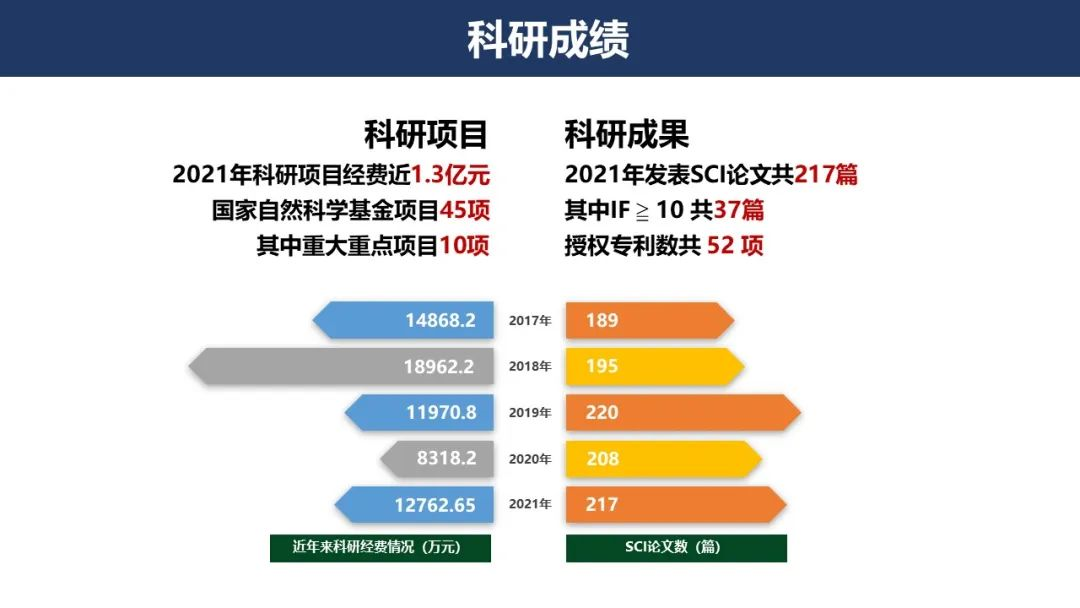

中山医科研成绩

在老师们的悉心培养之下,中山医学院孕育出了一批优秀人才。甄永苏院士于1954年毕业于中山医学院,长期从事抗肿瘤抗生素研究,是中国早期开展该领域工作的研究者之一;宋尔卫院士于2013年入选国家首批中青年科技创新领军人才,于2019年当选为中国科学院院士;吴一龙教授于2004年荣获全国首届“中国医师奖”,2005年当选美国外科学院院士,任中国临床肿瘤学会理事长;李太生现为北京协和医院感染内科主任、北京协和医院艾滋病诊疗中心主任、清华大学医学院特聘教授。此外,还有中地行创始人之一的徐建平等杰出校友,在各行各业发光发热。

中山医办公楼对联

“中山医的历史是群星灿烂的,这对我们来说是压力也是动力。为什么?这些都是前辈,我们要站在他们的肩膀上,做更多工作,我们的学生们也要更加突出,争取做出更杰出的贡献。”匡铭说,“30年前,我成为中山医学院的学生,我能感觉到一代代人的传承。为医学、为国家,这就是中山医!”

中山医的文化传承

中山医学院不断扩大自身影响力,争取吸引更多人才,为学院注入源源不断的新鲜血液。中山医学院有着一大批顶尖学者,大量国家级人才汇聚于此。“在过去‘十三五’期间,我们的学术成绩很多都翻了倍,比如高影响因子文章的发表。在许多学者眼中,中山医学院就是学术的殿堂。”匡铭说。

中山医“十三五”期间顶尖论文发表情况

除了学术上的成果,中山医学院还为每一个选择中山医的人提供广阔的平台,让他们充分发挥自己的长处。医学教育发展中心就是中山医学院培训老师的一个平台,解决了新老师经验不足的问题,形成了积极向上、追求卓越的氛围,对年轻的人才来说,具有很强的吸引力。

中山医治学理念——“因知而治”

在中山医学院的背后,十家大型附属医院是中山医学院的坚强后盾。附属第一医院排名全国第六、华南第一;孙逸仙纪念医院是中国历史最悠久的医院之一,于1835年成立,宋尔卫院士也任职于此;肿瘤防治中心在国内排名前三;附属口腔医院在国内排名前五。“每家医院都这么强大,对人才的吸引力也就更强了。”匡院长说,“只有医学院培养出人才,才能够反哺支撑医院的发展。医院的年轻医生来自哪里?来自医学院。所以这整个体系能够吸引很多人才。”2014年毕业于中山医临床八年制的梁文华年仅35岁已是广东省杰出青年医学人才、呼吸疾病国家重点实验室肺癌学组副组长;附属第六医院结直肠肛门外科三区副主任窦若虚2012年毕业,专注结直肠癌研究,在学界取得突出成果……这些年纪轻轻但是技术精湛的医生,都毕业于中山医学院,在各自的岗位上挑起了重担。

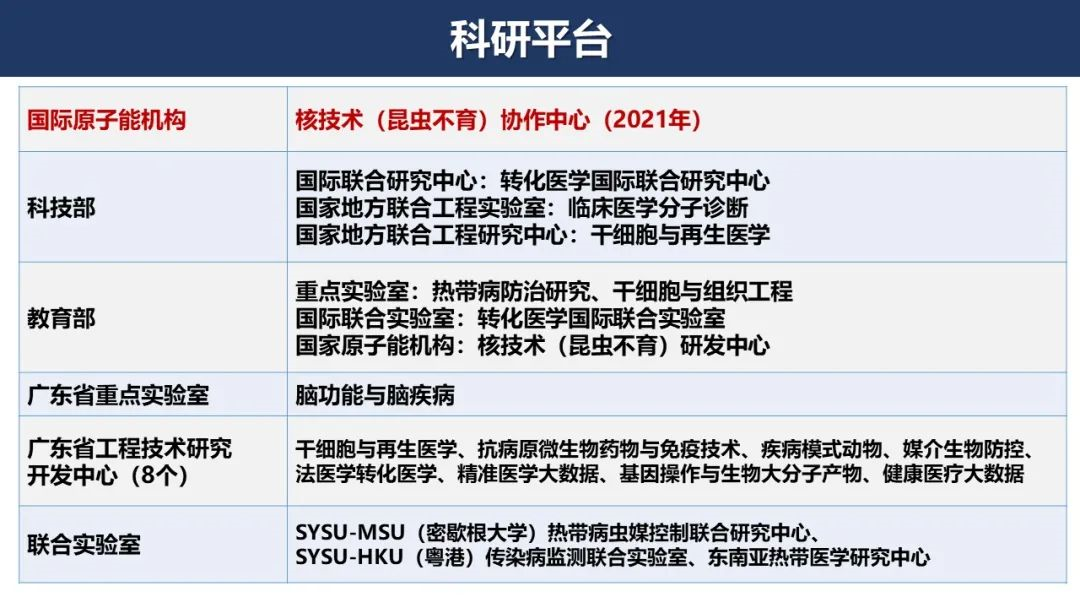

中山医学院锁定七大学术方向,加上法医学,形成八大学系。每一个学系下设相应的研究中心,负责科学研究,瞄准世界科技前沿与国家重大需求。此外,中山医学院依托几个先进的平台,如三个国家级的教学平台(国家级基础医学实验教学中心、临床技能中心、虚拟仿真教学中心)、医学标本馆等,助力其人才培养水平的提升。

中山医的科研平台

匡铭和张琪对中山医学院的未来寄予厚望,希望建设中国特色、世界一流的医学院。“这就是我们的奋斗目标!”张琪说。