编者按

在浙工大的校园里

有这样一群人

他们立根铸魂强化党建引领

他们立地顶天做有用的科研

他们立德树人培育时代新人

“艰苦创业、开拓创新

争创一流” 的“三创精神”

反映了学校自强不息的发展历程

体现了学校对未来的追求

影响着一代又一代工大人

在建党一百周年的伟大时刻

官微推出“三创” 先锋专栏

展示工大人锐意进取

追求卓越的精神风貌

讲好工大故事

传播好工大声音

今天为你带来

国家青年人才计划入选者

陈博教授的故事

从硕博连读到青年博士生导师,从杭州到香港、新加坡,从“担心毕不了业”到手握控制领域顶尖论文13篇,获得国家自然科学基金、省杰青等项目5次。一路以来,他变了身份,换了环境;不变的,是他勤思笃学的精神、开拓创新的初心。

他是浙江工业大学信息学院教授、博士生导师陈博。2008年陈博收到了浙江工业大学控制理论与控制工程专业的硕士录取通知书,求学六年最终直博毕业,2018年他海外深造归来,又回到浙工大任教。“我与浙工大缘分匪浅,”陈博说:“从数学转专业到控制理论与控制工程,浙工大给了我全新的视野与挑战”。他目前从事多源信息融合估计与决策、工业大数据分析、信息物理系统安全等领域的研究工作。

无人机为何能在空中完成复杂的队形变换、上演精美绝伦的灯光秀?

机器人如何将餐点精准无误地送到你的面前?

自动驾驶汽车怎样在道路上规避危险?

陈博团队的理论成果主要用于解决这些问题。作为一名“80后”,他在科研领域深耕勤作,短短几个四季轮回,陈博的科研工作已经结出累累硕果。

同九义,汝何秀?让我们来听听陈博的回答——

努力和灵感是通向成功的基石

陈博早早地在自动化领域崭露头角。他的博士毕业论文《网络化多传感器信息融合估计算法研究》获得了中国自动化学会优秀博士学位论文奖。当年全国仅有10人获奖,“包括中科院自动化所、中科院系统所、清华大学、浙江大学、华中科技大学……全是985高校。”陈博回忆,“地方高校获奖就我一个,挺欣慰,博士没混日子。”

荣誉的取得并非偶然。陈博说:“论文所呈现的内容只占了当初构思和研究工作量的三成。”数十年努力和一朝灵感才是成功的基石。

求学期间,陈博把全部精力投入学习。“我一心想把知识学好,”陈博说:“对于本科生来说,学习就应该放在首位,打好基础最重要。”陈博的博士导师是俞立教授。“俞老师要求高,求质不求量。”一直以来,陈博深受俞立教授的指导和影响,严格要求自己,努力出好成果。

博士毕业后,陈博先后在香港城市大学、新加坡南洋理工大学从事博士后工作。海外研究经历不仅使他的知识面得到了很大扩展,也提升了他的团队研究能力。“研究不是封闭式的,闭门造车行不通。要到不同的组别、团队进行交叉融合,团队内成员也可以有各自的研究方向。”多年的博士后经历,让他学到了从会议的组织、实验的设计、项目的汇报,以及指导学生的能力,对科研项目也有了全局把握的意识。

研究的秘诀是回到问题的原点

科研过程中有诸多问题和困难,陈博强调:“做研究的基本原则不能丢!绝不能为了完成指标而做科研。”他始终坚持,研究热点只是一个方面,找到问题的本质才是关键,“脑子要不停地思考”。当研究“乱花渐欲迷人眼”时,不如回到上世纪八十年代,在信息融合的原始文献中挖掘新的方向。“跟着别人走,永远跟不出来。看过一百篇文献,基本能了解一个科学问题的大概,这时候你要再回来想想。就像走路一样,不妨多回头看看走过的岔路口,你所研究的问题在最原始的时候,这个路口到底走得对不对?”如何坚持原创性和创新性,做出真正有意义的成果?陈博的秘诀是:回到问题的原点。

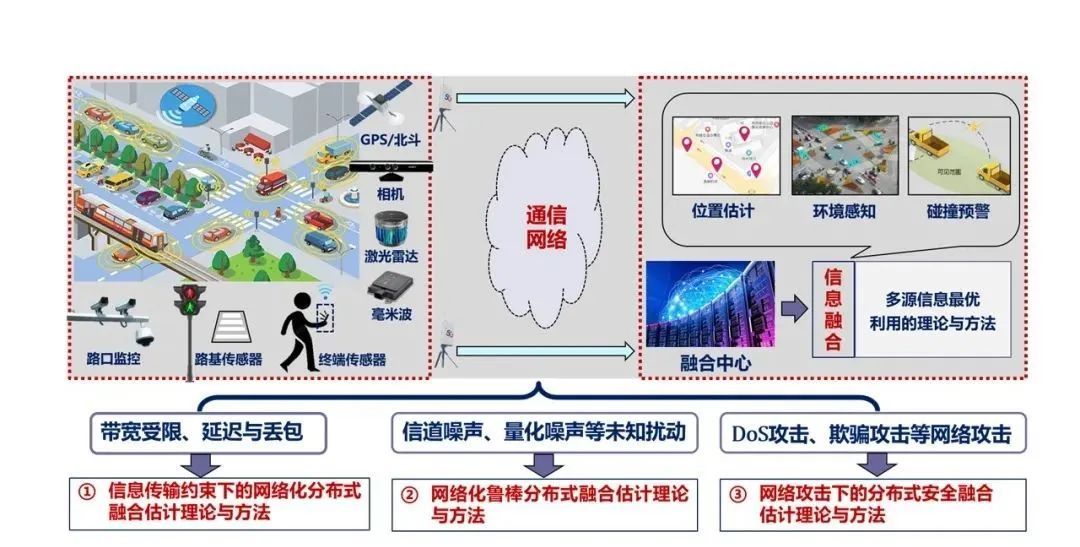

仰之弥高,钻之弥坚。十多年来,陈博戒骄戒躁,始终坚持钻研 “老本行”,在信息融合领域不断发现和解决新问题。针对信息融合理论方法在实际网络环境应用中产生的各种问题,陈博致力于设计出更可靠的算法以增强不同传感器之间的同步性;缩减通信量,给出科学合理的补偿方案,以平衡融合精度和资源成本的博弈;设计不同的融合准则,达成用户端的最优决策;通过信息融合手段,给物理实体和网络系统之间的数据通路安全上锁……这一路他不忘初心,脚踏实地,取得累累硕果,先后主持国家基金等省部级项目3项,其中省杰青项目1项;在Automatica和IEEE 汇刊发表论文38篇,包括发表在控制领域顶尖期刊TAC和Automatica论文13篇。除了中国自动化学会优秀博士学位论文奖,他还获得了教育部自然科学一等奖(排名第3)和中国自动化学会自然科学二等奖(排名第2),入选国家四青人才和浙江省海外引才计划。

已有研究成果总结

目前研究工作

好的研究要与地方发展紧紧联系

2021年乌镇世界互联网大会召开。“产业大脑+未来工厂”的新模式,工业制造与网信技术深度融合成为浙江省数字经济重要发展方向。

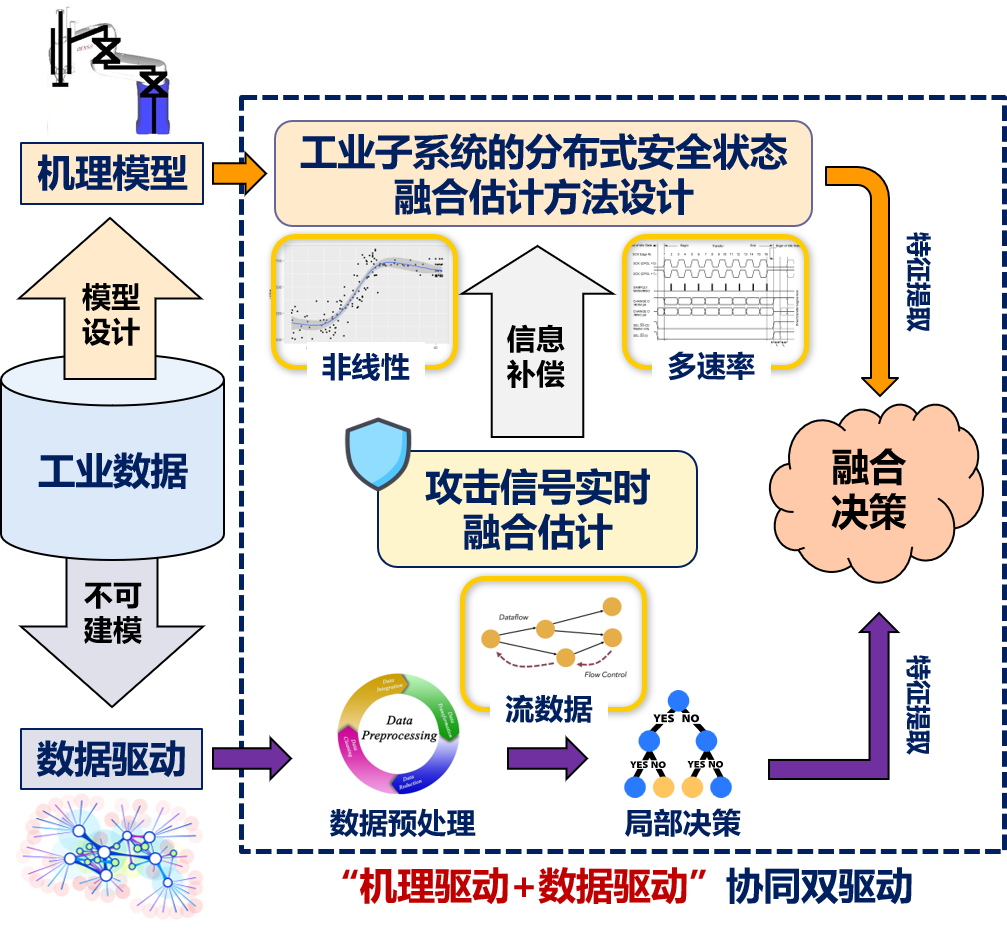

陈博和他的团队正为工业互联网的建设攻坚克难,在工业数据分析领域寻求突破。

如何将互联网大数据与工业生产大数据对接是他们研究的首要问题。“互联网大数据构成复杂,具有众多维度的隐藏特征,而工业生产大数据则相对规范,带有鲜明的时空特征。”陈博说:“将两者对接,需要利用好两种数据各自的优势,将反映外界变化的互联网数据用于产线的宏观规划,工业生产数据则用于微观的生产优化,并建立起这两个层面相互反馈的理论框架,从而最大化地压榨数据。”

为了实现这一对接,陈博团队利用“深度学习”方法,把已有数据的内部逻辑应用到对新数据的预测上。这种方法拟合函数的能力惊人,能够提炼出大数据背后隐藏的复杂范式,从而将互联网与工业生产大数据中提取有效信息应用到工业生产中,大幅提高预测效果和决策能力,比如预判工业生产中可能产生故障,预估某一产品的寿命等。

数据压缩是搭建工业互联网平台过程中所面临的另一大难题。面对体量庞大的工业生产,机器每时每刻所采集和上传的数据规模巨大。“可以想象一下,超过10万台末端机器设备同时运转,会产生巨大的数据,我们的任务就是将海量数据压缩,确保云端服务器承受得住。”陈博解释道。

现在,陈博将博士后期间所得运用到了自己的团队建设上,已经形成三个主攻方向——智能感知与信息融合、工业大数据分析和信息物理系统安全。“我们为数字经济建设添砖加瓦,步履不停。”团队成员说。

角色转换是薪火相传,也是教学相长

回到母校,陈博一边投身于理论研究,一边参与学科建设与青年人才培养。随着身份的转换和研究领域的拓展,陈博深感肩上责任越来越大,“不仅要做好自己的科研,还要带好学生、建设好学科,响应国家战略。”

作为信息学院本科基础拔尖班的牵头人,陈博热心指导本科生参与基础科研工作,鼓励低年级学生参加各类竞赛。“他们大二大三就能加入导师的项目,参加大学生创新创业竞赛、挑战杯,到本科毕业的时候,已经达到普通硕士毕业生的水平。”对于硕博学生的培养,陈博因材施教,对不同学生有不同的要求。“专硕着重培养学生的动手实践能力,鼓励他们发掘理论课题中的应用价值;学硕更偏向理论方面,要求学生了解学术前沿动态并作出一定的理论创新;博士研究生注重培养他们的独立创新能力。”对于学生们有价值的想法,陈博毫不吝啬地为他们订购机器人、传感器、开发板、服务器等实验器材,悉心指导他们搭建平台,开发和验证新的算法。但是“豪爽”的陈博对学生有很高的要求:“每周做一次PPT汇报,既敦促学习,又锻炼逻辑思维和表达能力。”陈博的博士生有很大的“自由度”,每一位博士生的研究方向都不能与导师完全一样,“他们得带着我玩儿。”陈博对博士生的期许:“他们在毕业时,一跟别人提起自己的研究方向,人家就知道这个同学做了一点东西”。

回看陈博的科研路,他从一个人走成了一支队伍,从籍籍无名走到了领奖台上。他始终怀揣一颗精诚赤子心,“求质不求量”的陈博完成了惊人的“科研KPI”,实现了“质”与“量”的双丰收。

——你最激动的一次领奖是什么时候?

——领奖倒没有什么印象深刻的,我最激动的,是idea冒出来的一瞬间。

理论研究枯燥吗?陈博会告诉你,一点儿也不。倏而灵光乍现,是他记忆中最珍贵的瞬间。