《兽谱》中的狮子。

《兽谱》中的狮子。

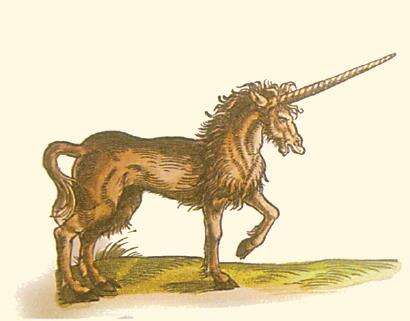

格斯纳《动物志》中的独角兽。

格斯纳《动物志》中的独角兽。

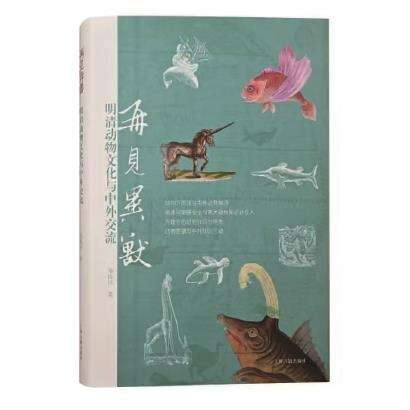

《再见异兽:明清动物文化与中外交流》邹振环 著上海古籍出版社

《再见异兽:明清动物文化与中外交流》邹振环 著上海古籍出版社

以往我们都有作为万物之灵的自傲,过多强调了人异于禽兽而比较忽视人类也是通过动物来认识和征服自然世界的。异兽本身也与人类文化的史书纠合在一起,动物史也是历史学的重要组成部分。动物不仅打开了人性善良的一面,也展示了人性诡异的一面。每一种人类文化之中,都镶嵌着光怪陆离的动物文化作为其夺目的华章之一。文明社会不同区域动物的交流,也成为人类文化交流史上不朽的篇章,它帮助人类认识到了人与世间万兽生命的共存,蕴含着不同文化彼此交流和交融的密码。

复旦大学历史系教授、博导邹振环新著《再见异兽:明清动物文化与中外交流》(以下简称《再见异兽》),借助明清时期动物知识的交流这一独特视角,对于明清时期中西文化交流做了精彩的研究。

“再见”的意涵

读书周刊:邹老师一直是研究中国翻译出版史和西学东渐史方面的专家,这次却出版一部讨论中外动物文化交流史的论著,是什么样的契机,让您拓展了一个新领域?

邹振环:其实我一直很喜欢小动物。我在《再见异兽》的后记里,分享了一段童年回忆:我小时候常常去动物园看动物,那时母亲给我零花钱,我就会去街头买回小鱼、小虾、蟋蟀、蚕宝宝养在家里。小时候家里养过一只小黑猫,特别会逮老鼠,由于它偷吃邻居家的带鱼,在当时物资匮乏的情况下,父母亲只好忍痛把它投放到离家几公里之外的苏州河边。但几个月后,浑身泥巴的小黑猫竟然找回了家里,特别神奇!家里还养过6只小鸡雏,它们会形成一个小社会,遇到邻居家的小鸡,会联合起来一致对外,但平时内部也有霸凌之类的情况。

动物世界,与人的世界互为镜像。初民从畜养、驯服动物,到模仿动物(华佗模仿虎、鹿、熊、猿、鸟五种禽兽的运动形态创编健体强身的锻炼方法“五禽戏”,中国传统武术模仿龙、虎、豹、蛇、鹤五种拳型的“少林五形拳”等),进而欣赏、崇拜异兽(良渚文化中的“神人兽面”、仰韶文化中的“人面鱼纹”、龙凤麟龟“四灵”、明代官服上“衣冠禽兽”等),借助动物的超凡力量(如凤凰纳福、神龟禳灾、貔貅驱邪、天狗御凶等),丰富和发展了中国文化(如十二生肖民俗等)。

英国当代思想家以赛亚·伯林则将西方思想家和作家分为刺猬型和狐狸型两类,认为从文化学上来观察,刺猬大致属于封闭型的,而狐狸属于开放型的,后者更乐于互动和交流;我们会把与世隔绝的梦幻境地和逃避现实生活的世外桃源称之为“象牙塔”。人类和动物不仅在仿生学上,也在精神世界互通互补,动物不仅打开了人性善良的一面,也展示了人性诡异的一面。

动物文化与人类的生产生活、心理思维、宗教信仰等都有着密不可分的关系,研究历史上的动物文化为研究历史提供了一个独特的角度。我在论著中将动物文化的内涵归纳为五个方面:1.文化动物与动物崇拜;2.动物意象及其历史演变;3.动物在东西方文化历史中的不同作用;4.动物词汇、译名与符号;5.动物文献和动物图绘、饰物。每一种人类文化之中,都镶嵌着光怪陆离的动物文化作为其夺目的华章之一。文明社会不同区域动物文化的传播,也成为人类文化交流史上不朽的篇章,它帮助人类认识到了人与世间万兽生命的共存。人类需要动物,而且从未停止探寻不同历史区域的珍禽异兽。

我本科和硕士论文都是研究近代中国翻译出版史,留校后把研究取向扩大为西学东渐史,长久以来,都把阅读动物文化史的图书作为自己“换换脑子”的休闲式阅读,把这一纯粹出于兴趣的阅读爱好转变为专业研究,现在想来纯粹源于一些偶然的因素。自己多年从事中国翻译出版史和西学东渐史的研究,但在一个领域浸润一久,会出现倦怠,会渐渐失去学术的敏感性。为了避免研究在内容上和形式上自我重复,此时可能有两种选择:一是继续深耕,使研究内部更精细化和复杂化;二是向外伸展,突破自身原有的研究领域,形成新的研究生长点。我选择的是后者,以寻找一种重临起点的新鲜感。

以往的中外文化交流史研究中,对中外动物文化交流是比较忽视的,这方面的内容没有引起学界应有的、足够的重视。有关中国动物史的研究,成果主要集中在科技史和环境史的领域;明以前的研究,成果相对丰富,明清以来的动物史和动物文化史研究,则略显薄弱。我从2013年开始写《康熙朝贡狮与利类思的〈狮子说〉》算起,一直到2020年发表《交流与互鉴:〈清宫海错图〉与中西海洋动物的知识及画艺》,7年间发表了20余篇文章。我主要是想通过围绕动物文化所展开的种种激烈的文化碰撞和交融的复杂面向,引导出不同于以往中外动物文化史研究的知识范畴,可以说是提供一种新的明清知识史和文化史交流的研究视野。

读书周刊:如何理解书名《再见异兽》中的“再见”?

邹振环:“异兽”指广义的珍禽奇兽,包括古代神话传说中的文化动物。如《吕氏春秋》所言,“地大则有常祥、不庭、歧母、群抵、天翟、不周,山大则有虎、豹、熊、螇蛆,水大则有蛟、龙、鼋、鼍、鳣、鲔”。古人认为的“异兽”包括自然动物,有传说中的龙、凤、麒麟等,也有外来的动物,即跨文化交流的产物。在明清,皇帝们的紫禁城内出现了大批异兽的造型,如异兽装饰的瓶,也有益寿瓶的别称,带上了新的寓意。

这本书的书名“再见”,有三层不同的含义:一是时空意义上的“再见”。无论从动物史或动物文化史,还是从中外动物文化交流史角度切入,中国都可以划分出三个高潮迭起的重要时期。第一时期,先秦。第二时期,秦汉至隋唐。这一时期,中国曾经有一个动物生存和交流的昌盛阶段,随着横贯欧亚大陆的丝绸之路的形成而兴起,又随其式微而式微。第三时期,宋元明清。本书主题涉及的内容关涉的时空范围大致以1405年郑和下西洋为起始点,下限在18世纪的乾隆时期——中国从“亚洲之中国”进入“世界之中国”的阶段,随着海上丝绸之路的兴起,因此再见也有时空意义上,再次见到记录于汉唐时代的“狮子”“大象”“汗血马”和输入中土的长颈鹿等异兽的意涵。这是“再见”的第一层意义。

第二层“再见”是指文本上的“再次见到”。本书研究的动物,有的不存在于自然界,而是文献中的动物,即已经过文人和画家创造的形象。是实体动物之外的再次表达。第三层含义,就是对符号性动物的再诠释。

从麒麟到长颈鹿

读书周刊:举个例子,比如说没有在真实世界见过长颈鹿的古人,如何理解想象这种生活在非洲的动物?

邹振环:郑和下西洋之前,中国人是否亲眼看见过长颈鹿,没有留下文献记载。而郑和七下西洋过程中,却有七次与长颈鹿有关的“麒麟贡”。

第一次是永乐十二年(1414年)榜葛剌国(今孟加拉国)新国王进贡的一头长颈鹿,引发了朝野轰动,因为中国人从未见过这一形态和习性的动物。当时人们称其为“锦麟”或“金兽之瑞”等。郑和及其随员,则按照阿拉伯语发音,将其音译为“徂蜡”,使之与“麒麟”对应,这是非常聪明的办法。我们都知道,麒麟是中国古人幻想出来的一种独角神兽,主太平、长寿和吉祥,根据《春秋公羊传》和《尔雅》的描述,麒麟应该像鹿,独角,全身有鳞甲,尾巴似牛。将异域朝贡的动物和本土传说中的祥瑞之兆联系在一起,给动物赋予人事的褒扬,迎合了士大夫期待的视野,暗示大明上有仁君,因此才有瑞兽前来。果然明成祖龙颜大悦,命令画师沈历作麒麟图,并令文人写诗作序,《瑞应麒麟诗》汇编起来,厚达16册之多。可见,译者的本土化译名得到了皇权的认可。

又过了百余年,来华的意大利传教士利玛窦,又有意把麒麟和西方《圣经》里的“独角兽”联系在一起。他在《坤舆万国全图》中描述印度的“马拿莫”,称其“兽首似马,额上有角,皮极厚,遍身皆鳞”,“疑麟云”。他用这种方式,向中国读者强调,额上有角的动物,不仅中国有,海外世界也有,自然也就有意图打破中国士大夫天朝独大观念的作用。出现在清初耶稣会士南怀仁《坤舆全图》中的长颈鹿,则被称呼为“恶那西约”,底下画有一位牵兽人,这一形象也被收入乾隆时代《兽谱》第六册第二十九图的“恶那西约”。

中国人再次与长颈鹿相遇在晚清,此时长颈鹿的译名,主要是通过欧西语文系统,如英语法语和德语中的名字音译传入。有“支列胡”“吉拉夫”“奇怪拉甫”等。晚清中国官方派出使团出洋,使团成员有撰写考察域外文明风俗的职责,留下关于珍禽异兽的记述中,就有关于长颈鹿的描述。比如,同治七年,即1868年,随美国前任驻华公使、服务于清政府蒲安臣使团出访的总理衙门章京志刚,写下他参观伦敦“万兽园”时,见到一种动物“支列胡”,“黄质白文如冰裂……唯其项长于身约两倍,仰食树叶……”同时,在晚清,用“鹿豹”“高脚路”“长颈怪马”等意译来称长颈鹿也多见。最终,长颈鹿的名字被留了下来。1929年5月18日,长颈鹿这一译名,第一次在《申报》上出现,后来在各种报刊上反复出现,最终成为这一动物的正式名称。

中国人翻译西方名物是借助本土传统概念工具在为异域动物命名,而这一命名过程又恰恰使异域文化进入了中国的概念系统。在接受和借鉴外来动物知识的过程中,参与译述的西人和国人,无不通过借助中国的传统文献,在动物知识与译名方面,既使用音译,也努力使用意译,致力于“外典”与“古典”“今典”的互动,来表达对域外的珍禽异兽的知识系统新认识。域外动物新知识进入国人知识视野的同时,也是一个通过动物译名反映这些新知识经历的纷繁曲折的本土化的历史过程。一些译名的死亡和另一些译名的诞生,经过漫长的和而不同的阶段,进而取得定于一的命名过程,反映出西方动物知识在中国本土化的历程,也是一部浓缩的文化交流历史。

还可以提一个有趣的现象是,至今在一些地区的语言中,长颈鹿和麒麟是一个词。比如在日语和韩语中,麒麟就是长颈鹿。

多元的知识交流

读书周刊:明清时代,人们渐渐有了“睁眼看世界”的意识,此时的中外动物文化交流,和汉唐时期的中外动物文化交流相比,有什么区别?

邹振环:明清中外动物交流呈现出以海路为主要渠道,渐趋形成以海上丝绸之路为重心的动物交流史,交流的范围日益扩大。明清中西知识交流的空间拓展,不仅延续了传统海上丝绸之路,拓展到印度洋、东非,还在大航海时代的背景下,与西方文化接触和交流,正如何芳川教授所言:动物与动物知识的输入,扩大了中国人的眼界,开辟了想象的空间。

大航海时代之前,各个地方的文化和艺术都有不同的知识类型,每种知识产物都被区域性的各种文化、社会、政治和经济因素紧紧地捆绑在自身对应的社会之中。动物知识的生产与传播自然可以通过亲眼看见的直接接触,但在古代个体生命和活动范围有限的环境下,绝大部分的动物知识还是需要通过书本编译和个体转相传授。

大航海时代之后,知识破碎的图景渐渐被打破,中西知识交流与互动的局面得到了改观。以西方耶稣会士为主体,通过译本和多个不同层面知识群体之间的交流与对话,引入了外来动物知识,特别是中国人比较陌生的海洋动物知识;利玛窦的《坤舆万国全图》和南怀仁《坤舆全图》,突出其中所绘制的美洲和大洋洲动物的动物图文。与之相关的还有康熙朝的“贡狮”与《狮子说》一书,利类思在通过《狮子说》传播西方动物文化的同时,还旨在从基督教传播的角度切入,打破佛教文献中关于狮子与佛教的联系,通过质疑历史上陆路贡狮的可靠性,企图在中国开创基督教系统叙述狮文化的新传统。

再举个例子,16世纪起西方传教士学者和画师的东来,带来了异域动物的新知识,也带来了西洋博物画的新技艺。明清统治者为了向世人展示其富有四海、统驭江山之气概,而西洋传教士正是迎合了统治者的这一趣味,在世界地图上绘制各种珍禽异兽,也谕令宫廷画家及名臣共同完成动物图谱,包括康熙朝《鹁鸽谱》、乾隆朝的《仿蒋廷锡鸟谱》《兽谱》和道光朝的《鸽谱》,以及出自民间画师之手的《海错谱》,这些清宫所藏的动物图谱都采用了“左图右文”的形式,不同符号构成的文本肌理,由卷轴的舆地图到册页之图谱,由刊本到绘本,不同的载体意在缔造不同的观看文化,各自承载着不同的感官认知,其作用在更为有利地系列展示域外的珍禽异兽,从而产生图文诠释的丰富性。这些集艺术性和知识性为一体的地图图文和动物图谱的公布,成为研究明清两代动物图绘的新材料。《兽谱》中的“异国兽”与《海错图》里有关中外海洋动物的知识与画艺,都充分显示了中外动物知识的交流,在内容和形式上所具有的多元性和多样性,以及直接或间接的各种互动。

故宫出版社2014年推出的《鸟谱》《鹁鸽谱》《兽谱》《海错图》4部清代动物图谱,其中最为重要的是《兽谱》和《海错图》,正好代表了清宫画师和民间画师在动物图绘方面与外来知识所形成的互动。这些动物图谱无论在文字方面的知识性输入,还是图绘方面的艺术性表达,都呈现出极其明显的多样性和多元性特征,这是大航海时代之前的博物画所无法比拟的。

反映新知识传播的复杂过程

读书周刊:在这样的交流的过程中,中国的知识阶层扮演了什么角色?

邹振环:动物文化交流史带给我们一个重要的启示,即文化交流并非如很多论者所言,是如同流水一般,由文化势能强的一方向文化势能弱的一方灌溉。明清中外动物文化的交流,显示出的是交流方式的多元性和多样性,不同地区的动物文化接触,决定互相之间交流的机缘是各自的差异,是差异决定了文化的流动面向。不仅高势能的文化区会流向低势能的文化区,低势能的文化区同样会流向高势能的文化区。

明清时期是中国步入全球化的开端,并逐渐进入了杂糅交错的全球化多元之场域。中外动物交流史的研究,需要放在跨学科的全球化和国际化的视野下来展开,即便如此,我们仍需要超越中西高下之分和先进与落后等二元对照的思维模式,保持全球化和本土化之间必要的张力。中外动物知识交互影响的过程中,在全球化进程中如何保持本土文化不被淹没。无论动物知识的传送者还是接受者,在往迎拒斥之文化选择的过程中,都有面对借鉴域外知识和保存本土文化的重塑、挪用。

原文本中的动物知识及动物意象,在进入异域环境之后,如何塑模、演绎和生长,甚至形成了各种新的多元化的变种,是值得深入讨论的问题。外来动物知识在与中华本土动物知识的交互对话中,很快进入了本土化(在地化)的过程。在接受和借鉴外来动物知识的过程中,参与译述的西人和国人,无不通过借助中国传统文献的知识资源,在动物知识与译名方面,既使用音译,也努力使用意译,致力于“外典”与“古典”“今典”的互动,来表达对域外珍禽异兽知识系统的新认识。域外动物新知识进入国人知识视野的同时,也是通过动物译名反映的一个新知识传播所经历的纷繁曲折的全球化和本土化历程。

书摘

康熙十七年八月初二日,即1678年9月17日“遐邦进活狮来京”,按照《康熙朝实录》(圣祖仁皇帝实录)(十四):“西洋国主阿丰素遣陪臣本多白勒拉进表贡狮子。表文曰:‘谨奏请大清皇帝万安。前次所遣使臣玛讷撒尔达聂,叨蒙皇帝德意鸿恩,同去之员,具沾柔远之恩,闻之不胜欢忭,时时感激隆眷,仰瞻巍巍大清国宠光,因谕凡在东洋所属,永怀尊敬大清国之心,祝万寿无疆,俾诸国永远沾恩等日月之无穷,今特遣本多白勒拉赍献狮子。天主降生一千六百七十四年三月十七日奏。’”满族是一个有游牧渔猎历史的民族,一直有畜养马牛羊的传统,内务府中有专门管理牛羊牧群的机构,还有专门牛羊圈负责提供食用牛羊肉的乳饼、乳油、乳酪等各种乳制品。康熙二十年还在塞外正式建立围场,康熙披甲带箭,跃马驰骋,猎获老虎、熊、豹、猞猁、麋鹿、狼、野猪无数。南怀仁、张诚等传教士还直接随康熙围猎,亲见猎取熊、野猪、山兔、狼、狐无数,鹿千余,六十余虎。选择献贡不常见的狮子,而非虎豹熊之类,恐怕也是根据在京传教士提供的情报决定的。

自明朝后期却贡狮子以来,此次贡狮是清朝来自异域的首次贡狮,因此非常轰动。入京过程中“所过州邑,日供三猪”。所过郡县留下了不少神奇的传说,如袁枚的《子不语》卷二十一“狮子击蛇”一节中称:闻侍御戈涛云:此贡狮经过某邑,“狮子于路有病,与解员在馆驿暂驻。狮子蹲伏大树下,少顷,昂首四顾,金光射人,伸爪击树,树根中断,鲜血迸流,内有大蛇决折而毙。先是,驿中马多患病,往往致死,自此患除。厚待贡使。至京,献于阙廷,象见之不跪,狮子震怒,长吼一声,象皆俯伏。”

珍禽异兽的进贡和展示,在中外交往史上具有重要的地位,并带有强烈的政治意义。这一望风披靡的兽中之王的到来,也是“世乐征瑞”和“无远不服”的政治气象的表现,因此康熙十分高兴,吩咐将狮子带巡宫内,用铁栅装好。八月初六,康熙令人带着狮子,诣太皇太后、皇太后宫,让太皇太后、皇太后观赏。随后,把狮子放置在神武门旁,并召掌院学士陈廷敬、侍读学士叶方蔼、侍读学士张英、内阁中书舍人高士奇、支六品俸杜讷等宫廷社群主体的贵族、群臣等,前来同观狮子,以便使之通过观赏这一异兽,建构起臣属对于政治权威的恐惧感和敬畏感,以成就自己的政治意象。

葡萄牙贡狮不仅有诗赞颂,也有画幅描摹,如纪昀《阅微草堂笔记》第十卷“如是我闻”(四)中称:“狮初至,时吏部侍郎阿公礼稗,画为当代顾、陆,曾橐笔对写一图笔意精妙。旧藏博晰斋前辈家,阿公手赠其祖者也。后售于余,尝乞一赏鉴家题签。阿公原未署名,以元代曾有献狮事,遂题曰‘元人狮子真形图’。”他还记述道:“康熙十四年,西洋贡狮,馆阁前辈多有赋咏。相传不久即逸去,其行如风,巳刻绝锁,午刻即出嘉峪关,此齐东语也。圣祖南巡,由卫河回銮,尚以船载此狮,先外祖母曹太夫人,曾于度帆楼窗罅窥之,其身如黄犬,尾如虎而稍长,面圆如人,不似他兽之狭削。系船头将军柱上,缚一豕饲之,豕在岸犹号叫,近船即噤不出声。及置狮前,狮俯首一嗅,已怖而死。临解缆时,忽一震吼声,如无数铜钲,陡然合击。外祖家厩马十余,隔垣闻之,皆战栗伏枥下,船去移时,尚不敢动。信其为百兽王矣!”