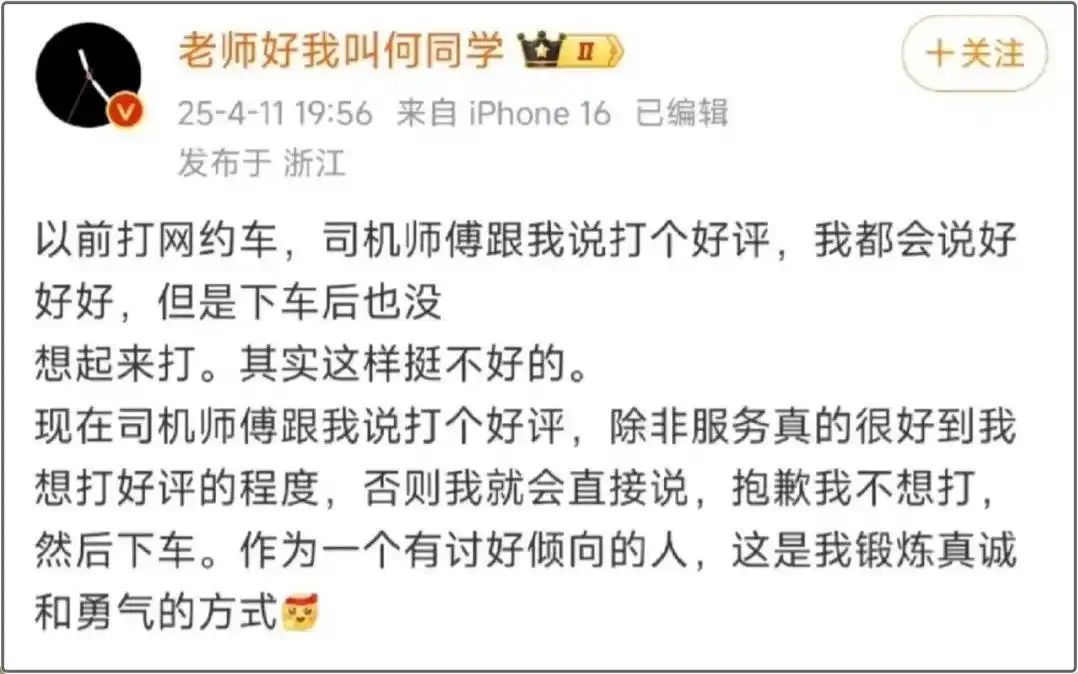

据央广网报道,最近,知名博主@老师好我叫何同学 在社交媒体上分享自己处理网约车司机索要好评的经历,引发舆论场上的巨大争议。这段内容如下:“以前打网约车,司机师傅跟我说打个好评,我都会说好好好,但是下车后也没想起来打。其实这样挺不好的。现在司机师傅跟我说打个好评,除非服务真的很好到我想打好评的程度,否则我就会直接说,抱歉我不想打,然后下车。作为一个有讨好倾向的人,这是我锻炼真诚和勇气的方式。”

尽管“不愿讨好”网约车司机的做法,纯属何同学的个人行为,但他作为有影响力的网红,还是引起了不少人的不满和批评。不久之后,何同学的涉事微博被删除,其B站账号也“掉粉”不少。

不少网友和媒体都对此事发表看法,从不同角度进行分析和点评。《新京报》在《“不愿讨好”的何同学,该收一收你的精英视角》一文中指出:“何同学‘直接拒绝’的行为,看似在追求独立自主,实则走向了‘反讨好’的极端,过于强调自我中心,完全忽略了司机的感受,给人一种高高在上、缺乏同理心的观感。”这篇评论从反对精英视角、提倡平民立场的维度,对何同学言行的不当之处进行批评,并提醒公众人物“需要考虑言论带来的影响”。事实上确实如此,在何同学的粉丝中,普通的劳动者是大多数,他们显然更容易共情网约车司机,而不会认同何同学有些高傲的做法。或许正因此,上述文章还特别提到,“何同学若能多些换位思考,以对待粉丝的那份尊重和理解去对待网约车司机,或许就能避免这场争议。”

澎湃新闻在《何同学,大V也别忘共情劳动者》一文中也表达了类似的看法:“所有的流量,终究都是普通人一个阅读、一个点击贡献而来的,大V、网红依赖的是普通人的托举。清楚了这个根本的逻辑,网红们或许就知道不满从何而来,也不至于总去犯一些低级错误了。”荔枝新闻在评论文章中也指出何同学存在不当的上位者视角:“何同学此次的‘翻车’恰似一面镜子,映照出社会对‘精英傲慢’的集体警觉。当个体影响力与公共责任失衡时,大众的批评实则是对公平底线的捍卫。”

在一些网友看来,何同学的做法确实让人感到冒犯,最起码是不礼貌的表现。对此,红星新闻发表了一篇评论文章《“不讨好”的何同学,到底冒犯了谁?又错在哪?》,从心理学的层面分析:“讨好型人格也是在努力寻求一种人际交往中的‘好评’。真正的真诚和勇敢,应该是向不合理不合情的过分要求说不,而不是用在正常的服务当中。如果司机没有明显服务不周的地方,随口要一个好评也并不过分”。换言之,何同学倘若能体谅一下司机的不易,给一个好评也无可厚非,根本没必要在这种事情上过度强调自己的感受。而且,既然何同学已经是知名网红,就更应该注意自己的言行举止。正如上述文章所言,“名人、网红等不仅不能忘了自己的来时路,更要以公众人物的身份严格要求自身,言行之间要考虑到自己的影响力和价值导向。”

不过,舆论对此事也存在一些分歧。有人就认为,何同学的言行表达了部分消费者的真实感受,没必要小题大做。也有一些媒体评论认为,对何同学的批评,更像是一种网络文化的狂欢,是网民借助见证和参与公众人物的“塌房”过程来释放情绪。比如,“红星新文化”在《何同学塌房,一场熟悉的“电子献祭”》一文中深刻地指出:“一旦某位公众人物出现道德瑕疵,便会被迅速推入‘公审’的聚光灯下。它不仅是情绪的出口,更是一种社会心理结构的调节机制。普通网民在目睹那些少数的‘完美者’坍塌回落至与自己相似的状态时,获得了一种想象中的‘公平感’与‘道德胜利’。”如此不同视角的分析,避免了“非黑即白”的简单判断,总结了事件背后的舆情特征。

对于网红应该从此事中汲取的教训,一些媒体也表示,应该更加照顾普通劳动者的感受,更有人文关怀地面对生活中的一切。正如《青年报》在《“何同学”们,是时候看见更大的世界了》一文中所言,要“带着温度的视角来弥合人与人之间的鸿沟”。

媒体札记,中国青年报评论员带您品评一周时事热点,我们下次再见。