在热门科幻作品《三体》中,外星人被设定为没有语言、直接通过思维交流的生物,他们的想法完全透明并向周围开放,怎么“想”等于怎么“说”的三体人没有秘密,正是利用这一弱点,人类提出了“面壁计划”来对抗外星文明的入侵。

在地球上,也有一群“思维透明”“没有秘密”的生物。它们迅速地变色、变形融入环境,将眼中的世界、内心的世界诚实地呈现在自己的身体上——当乌贼被灌醉时,它们身体上的颜色会胡乱变化;而当它们睡着以后,身体又会交替呈现出不同的颜色,观察它们的人或可由此猜测,它们正在经历瑰丽的梦境。生活中,它们更常出现在烤盘里、餐桌上,以至于大多数人都不知道,它们——乌贼和章鱼——是这个世界上最聪明、最复杂的无脊椎动物之一。今天,一位年轻的学者从海外归来,他正在北大组建自己的实验室,希望从“乌贼变形计”出发,拓展人类认知的边界。

跟随北京大学生命科学学院、IDG麦戈文脑科学研究所、北大-清华生命联合中心梁希同老师的讲述,走进乌贼与章鱼陌生又神奇的世界。

好玩!当乌贼瞬间变色时......

求偶、捕食、恐吓敌人......章鱼和乌贼可以在不同情境下瞬间改变身体的颜色,把自己完全融入环境中。有时候为了让拟态更加逼真,它们还能够改变自身皮肤的质地,比如让皮肤上长出棘刺来模仿珊瑚,连AI都难以识别出它们的身影。可以说,在乌贼和章鱼面前,变色龙的变色能力简直弱爆了。

我们都听过一种说法——狗狗是红绿色盲,眼里的世界不如人类精彩。姑且不论这种说法是否准确,但大多数人应该都曾好奇过动物的所见所想。遗憾的是,动物不会开口,我们也难以窥探动物的内心。不过,章鱼和乌贼由于需要通过变色来融入环境,所以它们看到的环境是什么样就会变成什么样。换言之,章鱼和乌贼会在身体上诚实地实时显示自己心中的所见所想,这就给了我们一个极其难得的机会,去探索动物的内心世界。

说到变色,我们首先联想到的或许是变色龙。可用梁希同老师的话说,在章鱼和乌贼面前,“变色龙的变色能力简直弱爆了”。很多情况下,只要它们想,章鱼和乌贼就可以瞬间改变身体的颜色,把自己完全融入环境中,使得人眼很难再捕捉到它们的身影。对于实验人员而言,数清楚实验室的水缸中究竟有几只乌贼,一直是个挑战。这种惊人的变色能力几乎是与生俱来的,刚刚出生体长还不到1厘米的乌贼宝宝就已经无师自通如何变色了。为了让拟态更加逼真,它们还能够改变自身皮肤的质地,比如让皮肤上长出棘刺来模仿珊瑚。

一只为了迷惑猎物而快速频闪的乌贼

章鱼和乌贼变色不仅仅是为了“躲猫猫”,它们会变色来求偶:雄性乌贼会变出漂亮的斑马纹来吸引心仪的姑娘。更有创意的乌贼,会一半身子变出斑马纹一半身子不变,这样不仅可以吸引一侧的雌性,还能迷惑远处另一侧的雄性乌贼,让它们误以为自己是“漂亮姑娘”,不来争夺配偶。在捕猎和恐吓敌人时,变色也是它们的拿手好戏。有时它们会在身上播放不断变幻的图案,把猎物“晃晕”,方便捕食。有时候它们会突然在身体上变出一块斑点,好像一个大眼睛,来恐吓敌人。当乌贼被灌醉时,它们身体上的颜色会胡乱变化;而当它们睡着以后,身体又会交替呈现出不同的颜色,观察它们的人或可由此猜测,它们正在经历瑰丽的梦境。

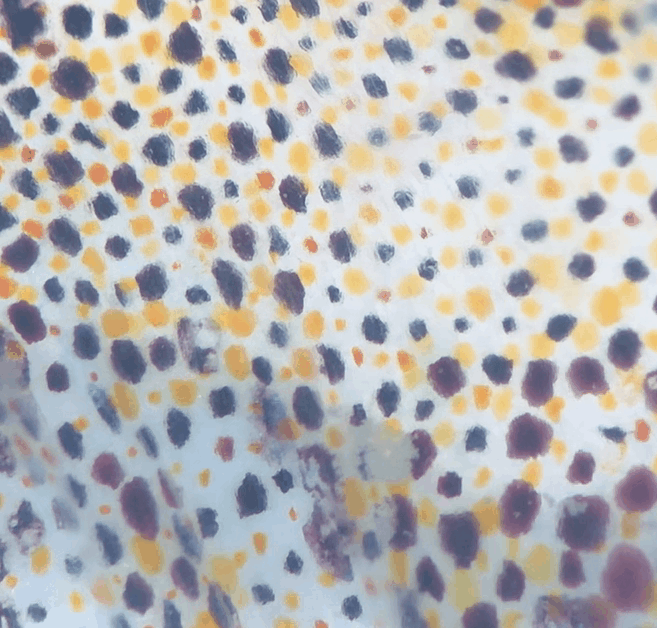

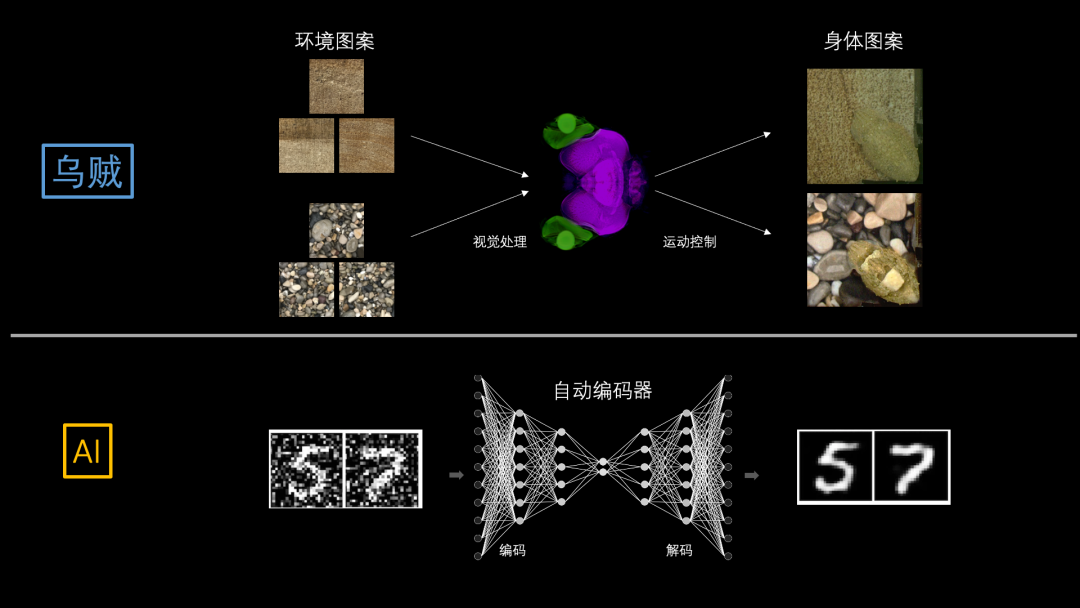

乌贼为什么能变出如此复杂精美的图案呢?原来在它们的身体表面密集分布着各种各样的色素细胞,这些色素细胞放大和缩小便可以调控所在皮肤区域呈现出不同的颜色。研究乌贼的变色伪装,对我们理解人类的视觉、制作军事迷彩、甚至设计“隐身衣”,都有很大启发。而理解乌贼的大脑是如何同时精确控制身上的几百万个色素细胞放大缩小的,对研究人工智能、分布式控制都有着重要意义。

放大后的乌贼后背,有许多可以随意变大变小的色素细胞

如果说人类是最聪明的脊椎动物,章鱼和乌贼便是最聪明的无脊椎动物。他们拥有的脑细胞数量和小猫差不多,大脑占身体的比重接近于人类。章鱼和乌贼能学习新技能,记住在迷宫里走过的路径,还会使用工具。如果你把章鱼关在一个罐子里,它能很快找到办法从里面把这个罐子旋开。他们的演技也相当不错,喜欢假装自己是另一种动物,比如寄居蟹。这种伪装足以以假乱真,直到遇到另一个伪装成寄居蟹的“小伙伴”。仿照乌贼和章鱼,或许可以制造出灵巧的软体机器人,在诸多场景中都大有应用。

如果你把章鱼关在一个罐子里,它能很快找到办法从里面把这个罐子旋开

一步一“坎”,做乌贼的“破壁人”

“这是我第一次,也可能是人类第一次,从乌贼的脑中记录到了一个神经细胞的信号,那一刻感觉我好像可以听到乌贼的心声。”

梁老师在国际头足类大会上作报告

走进梁希同老师的办公室,随处可见头足类动物元素:书架上的古头足类生物化石,沙发上绘满乌贼图案的抱枕,手柄设计成章鱼触手样式的水杯,办公桌上的玻璃乌贼摆件.....每一件都饱含巧思,显示出这间办公室的主人对这些海洋生物的喜爱。梁老师去年在德国马普脑研究所完成自己的博士后研究后回到北大,准备在这里组建自己的实验室。现在,关于这个小众实验室的一切仍在筹备当中——1个多月前,他还在自己的个人公众号上发布了“招募章鱼饲养员”的广告。本学期开始,他也会迎来为本科生授课的新体验,从“梁同学”转变为“梁老师”。

梁老师在个人公众号发文招募章鱼饲养员

生于福建,长在海边,梁希同对乌贼的兴趣可以追溯到他高中参加生物竞赛时。对大部分中学生而言,生物是一门纸面上的、纯理论的学科。但竞赛生有机会提前接触大学的内容,会亲自做实验,观察、研究一个小动物的身体构造。“当时我的高中还没有特别正规的竞赛训练机制,所以我们的实验标本都是自己去市场采购的。海边最常见的就是乌贼、章鱼之类的动物。”时至今日,少年梁希同仍然记得自己第一次解剖乌贼、看到它们的大脑和神经系统时内心的震撼。

“有人钟爱手表,觉得表盘里精密的齿轮结构非常美妙,令人着迷。乌贼的身体带给我的触动也是如此,那是一种非常纯粹的生物之美。”从那时起,梁希同爱上了生物学。他渴望到大自然中去,研究生物的奥妙。他的科研生涯,也从福建的海边起航。

遨游学海,向生物学更深处求索。梁希同由福建“北漂”到燕园,又通过暑期交流得到了Paul Taghert教授和Tim Holy教授的赏识,远渡重洋,到美国圣路易斯华盛顿大学攻读神经科学博士。5年博士生涯倏忽而过,梁希同发表了1篇Science、1篇PNAS、2篇Neuron,在果蝇的学习记忆、求偶、昼夜节律等行为的神经机制领域深耕,获得了丰富的科研成果,也培养出了卓越的科研素养和扎实的实验技能。终于,梁希同有足够的底气回头,在学术自由度最高的博士后阶段重拾“旧爱”——研究乌贼变色的神经调控机制。相较于果蝇、小鼠等模式生物,头足类生物的研究本身是一个相对小众的领域,世界范围内研究乌贼的人更是少之又少。“如何让乌贼在实验室存活,如何让实验室里的动物展示在自然环境下的状态,有哪些实验设备可以运用,都是问题。我是在完成了博士阶段的学习、没有学位压力的情况下,才有勇气去探索这样的一个领域”,梁希同坦言。

梁希同的博士后导师,德国马克斯·普朗克脑科学研究所的Gilles Laurent教授,是一个十足传奇和跳脱的人物。他的科研兴趣十分广泛,截至目前已更换了十余种研究对象。近年,Gilles Laurent教授对乌贼兴趣正浓。他先花了5年时间,摸索出野生欧洲普通乌贼的实验室养殖之道,正准备开展更广泛细致的研究。对于梁希同来说,一切都恰到好处。他自学头足类动物知识和神经动物行为学,与Gilles Laurent教授邮件交流,两人一拍即合,梁希同成为了Gilles Laurent教授的乌贼研究的得力干将。

“我给自己定下目标,博士后阶段要掌握一套方法,学会如何研究一种全新的动物。”这是通往梁希同的科研梦的必经之途,但在浪漫的科学构想和科研实际之间,个中艰辛难以一一细表。没有海量的前人研究可供参考,也没有多样的实验设备和技术支持可供选择,关于乌贼的研究一切都要亲力亲为、亲自摸索。

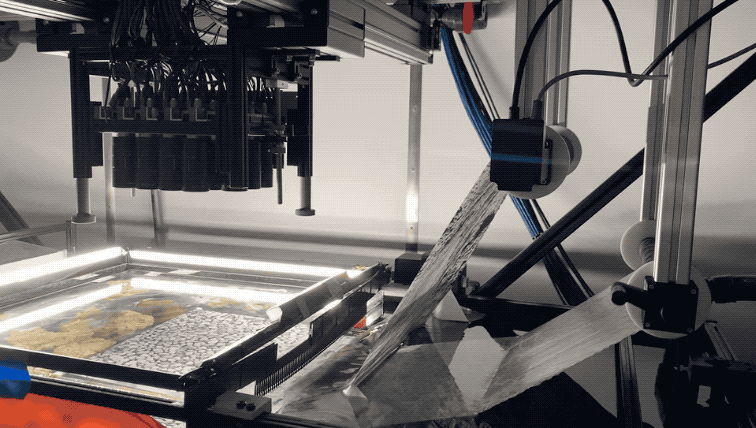

摆在梁希同面前的一大难题,就是如何在摄像用水缸中模拟环境变化,为观测到乌贼变色创造条件。最开始,乌贼无论如何也不肯变色。多次尝试后,梁希同发现,原来是乌贼觉得这个摄像用的水缸“太陌生”了,要在比较熟悉的环境中它才肯变色。于是,他们的团队专门搭建了一个有水循环系统的大水缸,让乌贼平时就在这里生活,同时在这个水缸上方安装了由25个高清摄像头组成的相机阵列。这些相机安装在一个电动轨道上,当乌贼在里面游来游去的时候,相机可以追着乌贼记录。等到乌贼把大水缸当成自己的家之后,它终于愿意在这里变色了。

那么如何诱导乌贼变色呢?梁希同首先想到用投影仪,从下方把图像投影到水缸的底部,来模拟环境变化。但乌贼好像觉得光应该从天上来,而不是从脚底来,所以它并不愿意变色。最后梁希同只能尝试把不同的照片印在布上,然后把这块布铺到水缸底部,通过一个滚轴像切换舞台布景一样改变水缸底部的图案。反复磨合,终于记录到了乌贼变色。

“记录到乌贼变色过后,遇到最大困难是我们发现乌贼每次变色的过程都不一样,简直毫无规律可言。对于长期接受科学实验必须要可重复的这样观念训练的我们来说,乌贼行为的极端多变性简直是噩梦。这个噩梦困扰了我们很久,最终我发现,乌贼变色采取类似“梯度下降”的算法,是一个起于随机探索,反复利用视觉反馈优化,经过多步迭代逐步逼近背景环境的过程。”

安装在水缸底部的投影仪

像这样的探索历程在梁希同的研究中并不鲜见,不夸张地说,他的探索过程是一步一“坎”。幸好梁希同点子多,一种可能性碰了壁,马上能找到下一个可能性去钻研。反复尝试之后,梁希同终于找到了乌贼变色的部分真相。梁希同找到了变色的基本单位——控制皮肤色素细胞的运动神经元,又历经艰辛,观测到了控制这些色素细胞的神经信号,“这是我第一次,也可能是人类第一次,从乌贼的脑中记录到了一个神经细胞的信号,那一刻感觉我好像可以听到乌贼的心声。”

吾道不孤:科研的“小作坊精神”

梁希同的研究有点像“冷门绝学”。不过,他却从来不急于宣传自己的科研方向和理念。他说,“有趣而看似不那么有用的研究,都有其潜在的价值。希望每个学者都能投身于自己的热爱,做‘小作坊’式的科研。”

回到北大,梁希同与乌贼的故事还在继续。他打算从攻克乌贼变色的神经机制开始。乌贼的大脑是如何同时精确调控如此多的体表色素细胞放大缩小的?又是如何快速分析环境图案来决定在自己身上呈现什么图案的?梁希同的“破壁计划“就这样探出了生物学的边界,向计算机科学和人工智能领域探索。为此,梁希同特地自学了很多计算机科学知识,从零开始学成“代码专家”。

对多个领域的好奇,让梁希同对科学前沿保持敏锐。他觉察到,科学家观察乌贼变出瑰丽的颜色,其实是打开了长久以来的黑箱——“大脑”。记录乌贼皮肤上色素细胞的变化,其实就是在记录乌贼大脑中对应神经元的活动。

“这是一个几十万到百万量级的记录,超前于当前最高同时记录几千个神经细胞的技术手段。我们期待为未来记录和解读人脑中约860亿神经元的活动搭建出一级重要的台阶。因此,研究乌贼变色,其实是很超前的思考,研究过程中的每一个算法、统计学方法都将为后来者奠基。”

学习章鱼的神经算法,或许有望帮助我们改进现有的AI算法

不仅仅是变色,章鱼身上还有太多谜题等着他去“破壁”。梁希同看到乌贼用触手灵巧地旋开瓶盖,于是想到分布式控制,想到软体机器人,他希望把这作为回北大后开始的另一个课题。此外,梁希同还很关心,乌贼如何发现和利用,包括人类在内的各种动物的视觉认知的漏洞,仅仅通过在皮肤上复现部分高级视觉特征(而不是100%忠实地还原背景环境图案),就可以使得观察者无法把它从背景环境里识别出来。这一研究或可推进仿生学的进程,设计出先进的军事迷彩……他想研究的还有很多很多。成为博导的梁希同,期望能遇到更多同样好奇的科研伙伴,与他在广阔天地间共同探索。他的科研之路还很长,前方将有更多惊喜值得期待。

不仅仅是乌贼,梁希同带回北大的还有他多年科研的心得体会。3年与乌贼相关的研究,让他反思,也让他明悟。之前无论是研究果蝇还是小鼠,实验的设计往往从人的兴趣出发,有时就好像是把人的感官和行为附会给了实验动物。但研究乌贼,是尽力还原乌贼在自然下的状态,之后再研究乌贼表现出的行为。这种贴近自然的研究,更符合梁希同一直以来的科研理念。实验仪器和技术手段的迭代进步,让曾经的不可能都逐渐变为可能。梁希同大胆期待有朝一日可以走出实验室,到野外去,到实验动物生长的环境中去开展研究。那将是新鲜的视角,会带来崭新的启示。

乌贼研究本就像是“边缘”学科,梁希同希望进行的研究——潜入乌贼的大脑,更是像“冷门绝学”。不过,在他身上却看不到身怀冷门绝学的那种“悲壮感”——梁希同从来不急于宣传自己的科研方向和理念,但他乐于分享自己的科研乐趣。科研闲暇时,梁希同喜欢把自己和同行的科研成果写成生动有趣的科普文,发表在自己或者其他学术类公众号上。爱读他的科普文的人多,常有读者在评论区讨论提问。对于每一个问题,梁希同都尽量精心作答。“对我的研究感兴趣的人是我的知己”,梁老师笑着说,似乎有种“吾道不孤”的信念。

于个人趣味而言,梁希同喜欢“小作坊”式的研究。他不反对热门,但更希望每个学者都能投身于自己的热爱。梁希同认为,有趣而看似不那么有用的研究,都有其潜在的价值。从美国回到中国,也是因为他看重中国相对不那么被资本裹挟的学术氛围。梁希同的学术,从北大扎根发芽,在他的言传身教下,更追逐兴趣的科研种子队伍或将渐渐壮大。

梁希同出海寻找乌贼