2020年,林白62岁,她的写作发生了两件大事。

一是在上半年,她突然冒出了自1987年后就消失了的写诗冲动,疯狂地想要写诗。二是到了下半年,对于那部继2013年《北去来辞》之后渐渐拉坯成型的长篇小说,她一次次得到新的灵感,一次次重塑小说的模样:火车笔记版、气根版、注疏版……如此改动十数次,她于2021年完成了她心目中最美妙的“容器”——约55万字的长篇小说《北流》。

《北流》单行本刚刚由长江文艺出版社出版

《北流》单行本刚刚由长江文艺出版社出版

《北流》的起点是林白的故乡,广西边城北流。在林白过往的小说里,北流作为地理背景出现过,然而这一次它变成了林白写作的主体,包括现实生活中的人与万物,岁月变迁下的“面目全非”,以及精神世界里的虚构与依托。《北流》充满了饱满的情感,它依然从林白的个人生命出发,是属于林白也属于每一个澄澈心灵的作品。

在某种意义上,《北流》是难以进行内容简介或情节归纳的。小说打破了线性时间叙事,以长诗《植物志》为引,借传统注疏体例安放了各种庞杂的东西:它们是往时记忆,是现实经历,是内心波澜,是外在影响,它们就像是《植物志》中各种各样的植物,枝繁叶茂,缠绕共生。如果说《北流》的注卷可看成林白“从世界走回北流”,疏卷又可看成是林白的“出北流记”。在一进一出之间,“回望”与“打量”两种目光相互交织,彼此影响,更无限延长,伸向无边无际的想象。

《北流》首发于《十月·长篇小说》2021年第3、4期,同时登上了2021年度的“收获文学榜”和“《扬子江文学评论》文学排行榜”。《北流》单行本也由长江文艺出版社刚刚出版。

“这本书装下了我几乎全部的感受,同时与世界更有了联系。”在新书出版之际,林白就《北流》和最近的写作状态接受了澎湃新闻记者专访,“《北流》这个容器可以随意放大和收缩,可以无穷无尽地注下去,无穷无尽地疏下去。”

作家林白

作家林白

【对话】

所有的纷繁复杂都是对北流的注解

澎湃新闻:在我有限的阅读里,你有不少长篇小说都出现了家乡北流的影子,比如《致一九七五》里的“南流”,《北去来辞》里的“圭宁”。而你在1980年代末、1990年代初创作的一批中短篇小说,比如《北流往事》,也遥望了那个名叫北流的广西边城。家乡北流是否是你写作中难以回避的存在?你会有“我只要写作,就是回家”的感觉吗?

林白:回的这个家,也不是现实中的家。是语言的,精神性的,但也不完全是。那些被砍掉的老树、吃的东西、许多人……北流下的雨,那肯定跟北方不一样,老下雨,下了马上出大太阳,然后特别潮湿,家家户户都买了烘干机,只有一个马达在底下转,上面就像一个帆布衣橱。然后呢,北流具体的人,亲人、同学,他们说的话,等等等等。一个切实的北流。40年前的北流、更早的时候,半虚半实的,半是现实半是精神性的,一样一样的在虚空中浮现,长成文字有的那样子。

澎湃新闻:《北流》的文本结构很有意思,它以长诗《植物志》为引,由注卷、疏卷、散章、后章、时笺、异辞、尾章等部分组成正文,另附别册《织字》和支册《李跃豆词典》。从文末记录来看,这一文本结构调整了十几次。它最后的定稿,是否是2013年动笔时自己都意想不到的?

林白:最早动笔的时候是一个短篇,赖诗人那个。《北去来辞》之后我就不打算写长篇了,当时徐晓在《财新周刊》主持副刊,她让我写个短篇,我就写了一个。之后回了两次北流,去了一次香港,想写的东西越来越多,然后就写了《降落伞》。但我对这个结构是不满意的,容纳的东西太少。又试了《巨象》,写了气根版,加了很多气根,仍然不满足,觉得很臃肿。又写了《织字》等。不停地调整书名,调整一次就换一次结构。最后有朋友建议叫《北流注》,所有的东西都是对北流的注解,这样注疏笺结构一下子就出来了。当然最后是用了《北流》,这个题目是很好的,当时我也不觉得好,觉得太实,其实,实也可以非实。

《北流》首发于《十月·长篇小说》2021年第3、4期

《北流》首发于《十月·长篇小说》2021年第3、4期

澎湃新闻:对于《北流》,你说过:“只想着把那些纷繁杂芜的名堂一一摁倒放平——让那些纷繁复杂既保持原貌,又能舒服地进入一本书。”在这次的“摁倒放平”里,传统的注疏体例起到了很大的作用。你是图书馆学出身,对古籍并不陌生,你如何看待中国文章传统在现代文学里的重焕生机?

林白:在武大的时候,从宿舍到教室都要翻山越岭的,每次路上有人看见有人抱着大部头的书喘嘘嘘爬台阶,就会说这肯定是图书馆学系的,我们自己笑说,看,图书馆学系的最有学问,书最厚。那些大厚本估计主要是工具书,《佩文韵府》厚不厚我忘记了,《太平御览》有没有一本总目我也忘记了,我们有一门课叫“古籍整理”,还有一门课叫“古代文献编目”,老师要求背一些古籍的书名,《十三经注疏》孔颖达注,这些。我虽然对注疏体有印象,但基本是一个沉睡状态。况且,我上学时“古籍整理”课只考了六十多分。勉强及格。

教古籍整理的老师我倒还记得,廖延唐老师,他腿不方便,走路是一瘸一瘸的,用他的话说,是“不良于行有年”。记得他家住在汉口,每次来上课都得从汉口坐公交车到武昌珞珈山,然后再翻山越岭到教室,真是难为他了。他的著作《古籍编目》《古籍整理》《中国古籍整理分类》都是高校专业教材。五经中,《礼记》他用功最多。可惜当时我都不知道学。他后来调到湖北十堰去了。

对于现代文学和当代文学,我脑子里有一条僵硬的铁线,就是以1949年划分的。我不能以宏大的思维来考量这个问题,具体到《北流》这本书,就是,注疏笺体例,给了《北流》一个最完美最恰当同时也最开放的容器,这个容器可以随意放大和收缩,无穷无尽地注下去,无穷无尽地疏下去,如果不刹住,还可以装下很多东西。这个正是我需要的。

澎湃新闻:个人感觉长诗《植物志》是这篇小说特别好的引子,它的语言节奏、生命意象、繁杂气息、饱满情感都和整部小说非常“搭”。我觉得《北流》就像一块长满了各种植物的土地,每种植物郁郁葱葱,千姿百态,又盘根错节,缠绕共生。比如表哥罗世饶在《小五世饶的生活与时代》那卷里肆意生长,又在庞天新的世界里露出一角,还在赖诗人的世界里留下痕迹,使得这一小说人物充满了生气。更不用说植物本身在这部文本里几乎无处不在。植物是否是我们理解《北流》的一把特别的钥匙?

林白:你这种阅读感觉我很中意。是盘根错节,缠绕共生的意思。写《植物志》是极之(极之:极,非常。这个词林白小时候经常用,后来忘了,写《北流》也没有回忆起来,最近她看到林棹的小说,于是又捡起来用)超常的一个状态,是我四十多年写作史上从未有过的。一天写完。前一天下午四五点开始,到第二天下午三四点写完。这几天我在想,真想写一首诗怀念一下2020年的写作状态,尤其要怀念的就是写《植物志》的状态。

所说钥匙,之前并没有特别设计。只是那段时间写诗的状态比较好,总有一种想写点诗的愿望,写什么呢,我想就写北流各种各样的植物吧,我就命名叫《无穷无尽的植物》,写许多植物……写的植物越来越多,就成了一首长诗。

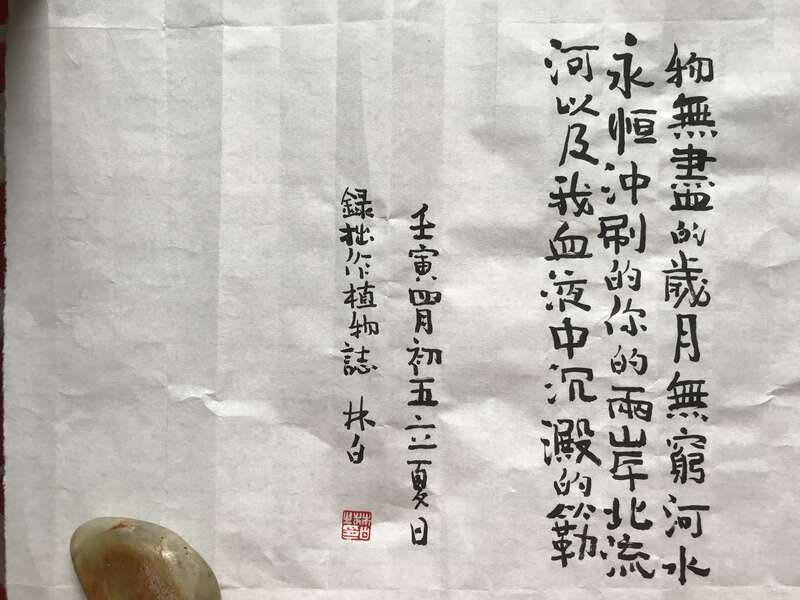

写完《北流》后,林白用毛笔把《植物志》抄了一遍,算是告别仪式。图为手抄《植物志》(部分)

写完《北流》后,林白用毛笔把《植物志》抄了一遍,算是告别仪式。图为手抄《植物志》(部分)

一次次想象,一次次记忆

澎湃新闻:如果把《北流》比作一块土地,我们还可以看到其中有些“植物”在你过往的作品里出现过,比如因为一盏道具灯混进礼堂、1969年的失学、鸡血针和红茶菌、先进知青的落选……你怎么看待自己又一次写到了它们?这里是否有“某种无法舍弃的东西,或者某个既不能理解也不能忘却的问题”?

林白:道具灯、1969年的失学、鸡血针和红茶菌、水龙头旁边的芒果树、中学礼堂门口前的大人面果树、用削铅笔的小刀把杨桃切片在玻璃小药瓶里腌半小时就吃,还有番石榴……这些是构成北流这个世界的基本元素吧,如同粤绣里,那些特异的丝线镶嵌进绣品会熠熠生辉,就是那种感觉。总要反复写到的。顺便说一下,礼堂两个字不是李宗仁的题字吗,最近看到王彬彬的一篇文章,写沈从文的一篇文章,才知道李宗仁当年在广西北流还驻扎过兵,还卖过枪筹集军饷。

澎湃新闻:就《北流》的人物而言,我们也能在你的旧作里看到一些身影,比如《北去来辞》中的慕芳似乎有远照的影子,《北去来辞》中的海豆又有米豆的样子。我猜想,会不会是《北去来辞》写得意犹未尽,因而你在《北流》中让这些人物更丰满,更动人了?

林白:一次次出现,是因为人物或事物的能量没有散尽,我称之为“重叠”。这样的“重叠”以后还会有,不过不会大量出现,微弱一闪,效果不错。

同样的人物、事件进入不同的作品,人物每次有变化,在作品里的感觉也不断变化。仿佛你站在池塘边,有时候你挽起裤腿走到池塘的水中,下一次你到了更深的地方,某次捞一些螺蛳,某次捞一些水草。有时候你站得远一点,在岸边远远地看。有时候你爬到番石榴树上,从高处看池塘。池塘还是那个池塘,但是看的感觉不同了。文学里可能也会这样。我想起莫奈画的池塘荷花,他年轻时好像也画过,到了晚年再画,就完全不一样了。

不同的内心世界,呈现不同的样貌。即使同样的样貌,在不同的作品里,唤起我的感觉也是不同的。所以我会深切地沉浸其中。

林白上一部长篇小说《北去来辞》

林白上一部长篇小说《北去来辞》

澎湃新闻:你对一些人物或细节的“执着”是否也有记忆的因素?比如《致一九七五》里的学生宋谋生在《北流》里重现了,《北流》还写了:“我往时写过这一段,事实上,这不是真的。”我们可能遇到过这样的情况:对过往的某件事印象深刻,但后来发现自己其实记错了。你认为记忆中存在真实吗?

林白:记忆中不存在绝对的真实,都是筛选过的。愿意记住的就记住了,不愿意记住的就忘记,《北流》里写的宋谋生,无论在《致一九七五》还是在《北流》,都不是真实的,是虚构,或者说只是一种叙述。普鲁斯特《追忆似水年华》关于小蛋糕的味道,他在门廊等待弗朗索瓦斯的时候潮湿而陈旧的墙壁散发出的清凉霉味、5点钟的钟楼、太阳照临广场时的颜色、气温、市场上的尘埃、斯万夫人所用的香水的气味,这些,以他的神经系统奇妙地接收到的过往的信息,似乎极其真实,但实际上也是非常主观的。

澎湃新闻:在你的小说写作中,“回望”是你常有的一种姿态。你认为记忆与想象是一种怎样的关系?

林白:是同构关系?记忆就是想象,想象就是记忆,一次次想象,一次次记忆,一次次想象改写了记忆,一次次记忆又覆盖了想象。就像一个万花筒,四面都是玻璃,一些碎片不停地折射,折射之上再折射,思维和现实纠缠在一起,共同构成了一个存在。这样的折射,可能不仅仅是水中的倒影,也许比某种现实更丰实更富有本质性。也许吧。这些也只是我想象的结果。

或者凡俗一点,记忆是切好的五花肉,想象就是锅底下的火,加上料酒生姜葱,然后共同变成一碗红烧肉。不能说它不是肉了,但味道肯定不同了,它可以吃到肚子里。

《致一九七五》

《致一九七五》

如果不用语言固定下来,就永去不返了

澎湃新闻:《北流》时笺部分的倾偈(倾偈:聊天)记到了2021年8月,这部分是不是颇有《妇女闲聊录》的味道?但它的述说主体更丰富了,有私人,也有群体。

林白:之前之所以改了很多稿换了很多结构都不满意,就是因为倾偈这部分不能很好地安放到书里,放在哪里都觉得有些累赘多余,搞得整个文本有些臃肿,没有一个缝隙能够插入,但是没有这一部分就没有我们所处时代的质感,这是极之重要的。最后一直到了注疏笺结构,才能安放进去,而且安放得舒服、恰当、不觉得有什么不对。

澎湃新闻:为什么说“所处时代的质感”是极之重要的?确实,《北流》不仅回望了过去,也看见了当下,包括“两微一抖”、新冠疫情,等等,一些当下的碎片。

林白:时笺是从自己年轻时候到现在常见的社会情形,是天天在耳旁升沉回荡消长的,像水一样流过去,如果不用语言固定下来就永去不返了。小时候听见的,和现在听见的有非常大的不同,一个初中毕业文化很低的人,到了现在他就可以取笑特朗普,实在是太爽了,这就是我们时代的中下层人民普遍的情绪。不过这一部分好像被删掉了,还有一些奇奇怪怪的没有删,如杭州的机器人快宝,这些都很有时代的质感。还有玉葵鞋厂里科长偷鞋的,偷了几百双鞋底。厂里拍了偷鞋人的照片,每个车间都贴……有人偷懒也拍照张贴,玉葵还认为台湾老板的管理严格。时代性,时代氛围,体现在这里。

《妇女闲聊录》

《妇女闲聊录》

澎湃新闻:我想《北流》也承载了你关于语言的种种思考:方言的生存危机、规范性语言的局限、个人与语言环境的关系,等等。你认为语言的活力从何而来?

林白:语言的活力在于,千军万马解甲归田。把刀枪剑戟铠甲统统都解了扔掉,想跳就跳,想唱就唱,想呼喊就来一句,想不说了就静默吧。长的长短的短,密的让它密,疏的让它疏。“石分三面”阴阳相背,都由它去。但要注意墨法,线条的质量……这个说的是中国山水画,正好这几天电视上有人讲了几集从北宋到民国的中国山水画,觉得挺有兴趣。

我想就像北宋的山水画,如果没有皴法的发展,山水画的山石就会语言贫乏,画面就会无味。语言,最基本的,是一种肌理吧。昨晚临睡前我翻了几页《宋画史稿》,我就牵强地想,好比皴法出现之后,画家们在山水画以往的空白区域中发现了巨大的发展空间,将现实生活中千变万化的石头通过笔墨创新转变为山水画的主体。那么,在长篇里加入方言,就相当于使用了某种特殊的皴法,小说整体出现某种明暗度、某种语感上的阴影,从而有了一种变化的质感。读者开始当然可能对此不适,但小说家要大胆前行。

澎湃新闻:在写作中,不少南方作家可能不得不压抑自己的方言,以寻求共同语的表达。你会有这样的困扰吗?也因为语言转换,有观点认为南方作家对中国现代文学书面语的贡献大于北方作家,你认同这一观点吗?

林白:我的第一反应是,所有方言对中国现代文学书面语的贡献都是大的。第二反应是,南方作家对中国现代文学书面语的贡献大于北方作家。

一段文字加了方言马上变得生动有表现力,哪怕加一两个词,面目也会焕然不同。南方方言,除方言的字、词,南方方言还有语法的不同,这样,和北方标准语的差别自然比北方方言更大。用南方的语言表达,这句话是这样说的:南方方言与标准语的差别大过北方方言。这是一。

另外南方方言保留的古音古语比较多,保留了古代汉语的各个地方的发音系统和语法习惯,这对以中原北方语言为基础的书面语是很大的丰富。像北流话,有研究者认为,广西北流话就是唐宋普通话,依据是:海丝路古道的节点北流必定流通官话;南宋初该海丝路古道的改道形成北流河自然封闭,封闭后流通程度低,必会形成语言化石。比如,北流话几乎保留了古入声字的发音。而玉林,离北流只有三十公里,但两地的话很不相同,广东人能听懂北流话但听不懂玉林话,玉林话更古,有不少类文言文的合音词。秦朝马援平交趾后在玉林屯军,后来汉朝也在玉林屯军,玉林和北流之间的鬼门关就成为了军事要隘,是东汉时期的“山海关”,“玉林八音”是汉代的宫廷军中乐……等等,所以有研究者说,玉林话就是秦汉官话,北流话就是唐宋官话。至于北流话,在语义语法上与文言文相差甚远,主要是北流话不是书面语(文言文),而是口语。

林白最新诗集《母熊》

林白最新诗集《母熊》

现在正是“卸甲归田”,写到什么时候得靠天

澎湃新闻:业内对《北流》评价很高,去年在《十月》出版后就上了几大文学排行榜。会对此感到意外或者惊喜吗?

林白:是呀有意外有惊喜,就是这种心情啦。说老实话我对《北流》不能说是很有信心的,现在杂志、出版社、读者的接受度,对这些没什么期盼。当然我写作的时候,要写一本跟以前不同的书,这一条还是比较肯定。

澎湃新闻:你过去的小说成功塑造了多米、海红等等女性角色,但我感觉你也越来越会写男性人物了,《北流》中的米豆、罗世饶、庞天新、赖诗人都是让人印象深刻的男性人物。你有察觉到这一点吗?

林白:你这么一说……我第一次听到有人这么说,你说了我才意识到,大概视野比之前开阔了,对人的认识扩大了。

荣格说,人都是雌雄同体的。大概年轻的时候,只记得自己的给定性别,忘记了更深处是雌雄一体。年轻的时候,我也会有一些阶段是完全忘记自己性别的,比如大学时代,我就不太意识到自己是女性。1980年代初,有一次,我和《广西文学》主编张辛、广西大学中文系教授许敏歧一起去梧州开诗歌创作座谈会,我们一起坐船从南宁去梧州。那时候的船是个大通铺,我们三个人的铺位连在一起,这样睡了一夜,我完全没有觉得自己是个女的,在两位男士旁边有什么不妥,而且我那次连护肤品好像都没带。其实,很多时候,我是一种混沌状态。

这个问题我一直没有意识到,此前好像总是有人就性别问题给我提问,但是我从来没有想过,你这么一问,我觉得我需要重新认识自己。这些年会写男性了,大概是因为内在的什么觉醒了吧?可能真的是。《北流》写出来与以往还是有较大不同。

澎湃新闻:你给《北流》定稿的那一刻,有预想它的命运吗?

林白:它的命运,不用我来预想的,命运都是天定。万事万物,个人的主观意志到底能起多大的作用,我向来是有些怀疑的,只能是尽量做,最后是什么结果肯定不是某个个人决定的。会是各种力量融合,最后达到的一个结果。在后章《语膜》,我还自己讲了一下,说这将是一部被湮没的、少为人知的小说,这也是有可能的。但毕竟写下来了,所以我也就安心了。

其实这个作品的发表和出版,在我所有的书中不能算是顺利的,应该算是最不顺利的。中间又碰到疫情,写作的时候是疫情,到了出版发行,疫情还没过去。还有别的原因等等吧。这些都是始料未及的。

澎湃新闻:写完《北流》,也到了60+的年纪了。对这个年纪的你而言,写作意味着什么?

林白:项静有篇评论《北流》的文章,《驱使万物如部队,不如让万物卸甲归田》,说的是我的语言和文本。我现在的状态正是卸甲归田的状态。本来不是这个状态,还是可以写东西,可以同时写诗和小说。开始接受访谈之后忽然就觉得,我为什么要做这么多事情呢,又要回答访谈又要写小说,干脆就别写了。于是马上就卸甲归田。就像一头驴子自动卸下来大石磨。“驱使万物如部队,不如让万物卸甲归田”这个话的出处是张爱玲,意思是把体系什么的去掉,让万物自由运行。

前十几年碰到海男,每次她都说我们要写到80岁,后来变成线上说,最近几年她不说80岁了,她说我们都要写到90岁。说两句闲话,齐白石90多岁的时候画画,到最后90的九字往哪边拐弯,那个钩,他都不知道了,得问旁边的人才知往哪边拐弯。但还能画个牡丹什么的,画得出神入化,作家要是到九字钩往哪边拐都不知,就不知道能不能写出来了。不记得是哪一位美国女诗人,阿尔茨海默症以后还写了很多诗,好像是从张新颖的文章里看到的。阿尔茨海默症还能写诗,这最值得羡慕。我总觉得,写到什么时候得靠天,对我而言,写作可以收放身心,最好不过了。

澎湃新闻:你现在如何理解小说里出现的那个符号——无限∞?这个符号在这个小说里太妙,无穷无尽。

林白:我始终觉得这是个神秘的符号,包含着无限的宇宙奥秘,也或者它同时也是个空,或者说是非空非有。总之是,妙不可言吧。

林白近照

林白近照

【后记】

眼下,林白正处于一种对她而言极其少见的状态,想写小说,也想写诗。如果没有创作谈和作品访谈,她会更自在。

她一向对作品访谈比较抗拒,一旦被问起某部作品为什么写、怎么写,作品好像就不是她自己的了。同理,碰上创作谈一类的写作,她也直叹“如何是好”。

对于要做的事,尤其是与写作相关的事,她总是需要某个点,某个能让她感到兴奋和激情的点。就像她写小说,一直以来都偏散文化(到了《北流》依然如此),没有一条从头到尾的情节推动。对于部分读者而言,这样的小说“不像小说”,但她坚持如此,因为只有这样的笔法,才能唤起她继续写作的热情。她向来认为小说和散文没有什么界限,《北流》还加入了一些诗,如果可以,她甚至希望能把所有不是小说的东西都整合进小说里,她说:“写一部特别像小说的小说对我没有什么吸引力,我打不起精神来。”

打起精神,这对她很重要。

写诗也是这样。在成为小说家之前,林白先是诗人。1980年代中期,林白是以诗歌创作成为广西文学的主力军之一。但到了1987年,29岁的林白突然对写诗失去了兴趣,索性停笔,主攻小说。她怎么也没有想到,在2020年上半年,写诗的欲望爆炸性来临,以至于她前所未有地一连写出158首诗。

所以我猜,这一次她愿意接受访谈,应该也有某些问题激发了她讲述的热情。我想起采访间隙发生的一些小插曲,比如我们无意谈到画时,她发来几张自己“头脑一热”时的画作,它们用色飞扬,张牙舞爪,很有意思。她自嘲它们都是“乱来”的,绝对谈不上创作,但我却觉得那些随意和任性的画笔别有生机。她说后来觉得画不出新鲜东西了,也就不画了。这真的很林白啊。

在读完《北流》之后,极富生命力的植物意象总是在眼前晃动,林白也曾形容《北流》是一棵树,会自己从内部慢慢生长出来,若有力气了还会生长出更多根须。这个说法很恰当。事实上,林白本人也给我一种植物感,看似柔弱,内里有劲,亦有足够的耐心慢慢攒出更大的力气。于是,我们不妨抱着一种静候花开的心态,去期待林白之后的创作。(罗昕)

林白的第一幅画作《阳光照进深海》

林白的第一幅画作《阳光照进深海》

林白画作《唐肥婆、虫宝宝和瘦天使》

林白画作《唐肥婆、虫宝宝和瘦天使》