1

俄国大思想家列夫·舍斯托夫这样评价与自己同时代的“顶流”大作家:“契诃夫是绝望的歌唱家。契诃夫在自己25年的文学生涯中百折不挠、单调乏味地仅仅做了一件事,那就是不惜用任何方式去扼杀人类的希望。我认为,他的创作实质就在这里……艺术、科学、爱、灵感、理想、未来——一旦契诃夫触摸了它们,它们便刹那间凋谢、衰败、死亡——但是他那惊人的艺术却永不泯灭,即便是用轻微的触摸,甚至用呼吸或目光,使人们借以为生和引以为荣的一切感到破灭。”

怎样去理解这样的批评是至关重要的。因为,如果透过粉丝滤镜的话容易解读为一种攻讦。但情况并非如此。舍斯托夫是一个“信仰者”,在他看来,契诃夫是不相信“明天”,也不相信“昨天”的,《樱桃园》中那句“你好,新生活”最不可能的解释就是意味着对未来的美好憧憬。

就“现代”的意义而言,契诃夫在这一点上和其他大作家并无不同,他们都是字面意思上的那个现实主义者。那么,契诃夫又强在哪里呢?这就在于他是不抱有任何幻想,不留一丝情面的,无论他的“将奴性一点点挤出来”也好,还是对“庸俗”的时刻批判也好,都出自这种不留情面。莫泊桑有时候还会试图挽回自己的牺牲品,契诃夫只会冷静地看着他们断气。

《万尼亚舅舅》难道不是充满了戏剧史上最绝望的哀嚎吗?万尼亚舅舅说:“我今年四十七岁了,就算我能活到六十岁,那我还得活十三年。这是多么久啊!这漫长的十三年,可叫我怎么往下过啊,没有一点东西来充实我的生命!你明白吗,我恨不得换一个样子来过自己的余生!”

这比西西弗斯的隐喻更残酷!他只是说出了很多“现代人”想说而不敢公开说的话罢了。就像陀思妥耶夫斯基的地下室人说的,“过了四十岁还活着就不体面了,鄙俗了,不道德了!谁过了四十岁还活着?请坦率地、诚实地回答!……”那么,契诃夫给万尼亚舅舅无法自拔的虚无感进行了什么安慰吗?没有。更残酷的是,他让万尼亚·沃伊尼茨基(这个姓是“斗争”之意)的外甥女索尼娅这样说:“我们来日很长,还有漫长的、单调的昼夜,我们要耐心地忍受行将到来的种种考验。我们要为别人一直工作到老,等到我们的岁月一旦终了,我们要毫无怨言地死去,我们要在另一个世界里说,我们受过一辈子的苦,我们流过一辈子的泪,过了一辈子的心酸岁月,那么,上帝自然会怜悯我们的……”

这个方案更令人绝望。

俄国作家最擅长的就是书写这些“该死的问题”,以至于后来的作家,诸如卡夫卡、萨特、加缪等等,只能一再对这些“该死的问题”进行注释,或抵御虚无,或遁入虚无。

2

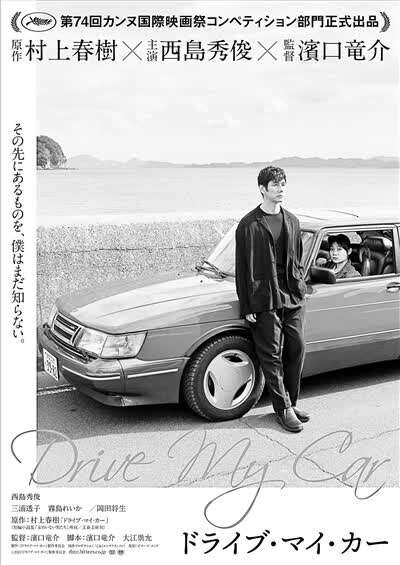

当滨口龙介用《万尼亚舅舅》来改写了村上春树的两个短篇小说时,我们看到的却是影片对契诃夫强大力量的日式消解。尽管村上春树在当代作家里算是很有个人风格的了,但是当两个作家的文本在这部影片中相遇时,就显出差距来了。这不是强遇强则更强,而是一般的强在真正的强面前就显出了弱。滨口龙介非常有目的地用《万尼亚舅舅》对村上春树的小说进行了改造,原作(即《没有女人的男人们》中《驾驶我的车》和《山鲁佐德》两个短篇)中,《万尼亚舅舅》只是村上春树用来互文的文本之一,所占篇幅很小,而在影片《驾驶我的车》中它成了最关键的文本,没有这个文本影片就无法成立。

我们不妨比较一下,可以说这部影片是对四个文本的糅合——除了契诃夫的《万尼亚舅舅》、村上春树的《驾驶我的车》《山鲁佐德》以外(对另外一篇小说细节也有挪用),还有容易被忽略的保罗·麦卡特尼和约翰·列侬合写的歌词《驾驶我的车》——另外三个文本讲的都是“开车”(甲壳虫乐队歌词里的这个意思和当下坊间俗语的那个意思是非常接近的),当然,《山鲁佐德》同时也是与《一千零一夜》的“互文”,“性与死亡”正是那些阿拉伯情爱叙事的一个起点。《山鲁佐德》吸引读者的核心,那个由于性幻想而做出出格举动的“七鳃鳗女孩”的故事,被滨口龙介安排在戏剧演员、导演家福的妻子音身上,这个故事已经有四个不同的版本,也就是说,家福已经遭遇了妻子的四次出轨,而他自己则从未有过别的性伴侣。

据称,这种性的创作是因为他们的孩子夭折后(小说里的孩子只有几个月大,电影中则是一个学龄女童)音的一种抵御痛苦的方式,或者说,为了“治愈”吧。而家福虽然装作若无其事,但实际上是很在意的,他就是想知道为什么妻子要这么做,在别的男人身上找到的是什么。但他还没来得及问出口,妻子就因为癌症去世了(影片中改为脑溢血猝死)。家福在妻子的葬礼上认识了其中一个当事人,成熟稳重型的中年男人高槻,并且和他成了酒友(影片中高槻替换为一个小鲜肉,并且是音主动推荐给丈夫的演员)。所有危机都是由于“开车”引起的,而这些危机需要一场演出——通过朗读契诃夫文本的体悟来克服。为什么呢?家福说,因为契诃夫的文本有一种强大的力量,能把那个真实的“我”拽出来。而影片的逻辑正是如此:最后久久无法演出万尼亚舅舅的家福在认识了“自我”之后,得到了“治愈”。

所以,电影《驾驶我的车》不是村上春树的,村上春树有一种自成一格、堪称潇洒的“无目的性”,这与滨口龙介完全不同;它更不是契诃夫的,契诃夫的《万尼亚舅舅》和“开车”没有什么关系,其中最大的关系可能是“被辜负的20年”,万尼亚舅舅从年轻时就附着于教授的思想,最后发现自己一无所有,连思想都被剥夺,而他“本来可以成为叔本华、陀思妥耶夫斯基……”他为自己的悲剧要做出最后的抗争,所以他才发出那惊人的控诉。

然而,电影的重点显然又不是这个问题。家福因为被“辜负”,所以想知道“真相”。当然我们也可以将其解读为关于“中年危机”,但它的本质和契诃夫原典是完全不同的。影片的本质目的是“治愈”,剧中音的死亡,高槻的杀人,代驾女孩渡利的隐秘创伤,都为了服务于对家福的“治愈”,甚至连《万尼亚舅舅》的排练也是为了治愈这个男人的危机。当我们最后看到渡利载着家福不远千里来到母亲出事现场的时候——山体滑坡时她本来有可能冲进去挽救母亲,但她迟疑了,因为这一迟疑,她永远失去了母亲。而这种迟疑是有原因的,她的母亲从小对她极为苛刻,喜怒无常,只有在特殊的时候,她会分裂出另外一个人格,这个人格给予孩子抚慰的善意。而迟疑出自恐惧的记忆,这是因为对母亲虐待之恶的恐惧,但是对那个善的人格的记忆更加如同梦魇一般缠绕着她,直到最后她向着一个陌生人倾吐出来,并拥抱了他。

这种“说出你的故事”是有点令人错愕的,绕了这么远,只是为了让主人公因为“感动”而被治愈?当然我们可以说,渡利的年龄恰好和家福夭折的女儿一样大,而他们夫妻的隔阂正因为女儿之死这个无法言说的创伤,因此,此时此景的倾吐仿佛是家庭内部成员完成了相互的体谅;也可以说,因为渡利开车的时候一直在听《万尼亚舅舅》的录音,所以是“文本的威力”启发了她的“自我认识”。但这样的情节安排不是过于刻意了吗?

对另一个重要的人物高槻的安排不也是非常刻意的吗?仿佛这个花美男搞一场“年上之恋”,费尽心思进剧组,处心积虑接近御姐的老公,好像肥皂剧的腹黑男一样,就是为了告诉对方一句“其实你看到的并不是全部真相”。作为一个据说在世界都很有影响的、快60岁的戏剧导演,而且堪称契诃夫和贝克特专家,需要一个乳臭未干的毛孩子专门跑过来告诉他这个?特别是最后还毫无必要地过失杀人——如果说有必要,那就是顺利达成由家福演出万尼亚舅舅的完美结局——因为不这样,男主角就没有被“治愈”呀。

甚至连这出戏剧的排练都是为了“治愈”他。韩国制作人和他那失语的妻子同样经历了丧子之痛,家福和渡利去他家里做客,难道不正是专门为了获得这个温柔坚强的女性的一番心灵按摩吗?在这里家福和渡利,这一对僵硬的司机与前司机,他们的僵硬的外表互为镜像,不正是在此得到了某种治疗吗?但最矛盾的恰恰是,这种治疗方案是契诃夫不但不会在文本中使用,而且只会无情讽刺的。至于剧本排练、朗读,都很像是服务于家福这一个人,在这个圈子里他是必须被治愈的核心,不然就对文艺界造成了极大损失一样。

3

然而即便如此,也是有意义的。治愈,虽然更像是日式小清新的晨间励志肥皂剧,但它可深可浅。治愈至少说明一件事,就是当事人是“有病”的,不然治疗什么呢?而承认自己“有病”是要有勇气的。导演甚至清楚地指出了他的“症候”,即白内障带来的视觉盲区。因为这个视觉盲区,这位舞台上的万尼亚舅舅失去了开车的资格。这显然是个隐喻,即日本电影(推理剧、社会剧)常见的那个思想:人们看到的东西都是局限的,所谓真相也都是局限性的,因为人们总是害怕看到那个真实的自己。

对于家福而言,不能开车和不能出演《万尼亚舅舅》是同一种症候。因为契诃夫过于真实,会把那个藏在傲娇的、文化精英面具下真实的自己压榨出来。而这个真实的自己是自私的、冷漠的,怯懦的。因为怯懦不敢直面矛盾,导致情感无法流动,正是自己的这种冷漠要为妻子的出轨和死亡负责。但我想,这种日本式的哲学跟契诃夫的原作是多么风马牛不相及……而将他“拽出来”的正是契诃夫的文本:他自己和妻子的台词录音、开车途中的播放、所有人一起的排练。契诃夫的文本无所不在。

无论多么奇怪,这种“话剧”的表演方式都颇为颠覆性,因为这是多语言的“亚洲版”《万尼亚舅舅》。日、韩、中、菲律宾、韩国手语演员都只说自己的母语,彼此之间是听不懂对方说什么的,只能靠对文本的熟悉、直觉以及表演来猜想对方在说什么。这是一种理想化,只会造成“鸡同鸭讲”的局面,如果这样实际演出的话,很可能根本没法看,当然语言的无法沟通在这里同样也是一种“症状”,它预示着巴别塔的不可能建成。可能这也是为什么在这部戏中,扮演索尼娅的那个用手语演出的韩国演员最为出彩。因为和“言说”比起来,手势是一种“行动”。这同样也是悖论性的:情感的沟通、链接需要的正是行动——这同样也是很日本式的解读,对于契诃夫的主人公来说,这恰恰是他们最不需要的。