将近二十年前,虹影在写一部叫《上海王》的小说时,住在上海国际饭店。有一天晚上,她半梦半醒时,似乎看到两个女人进了她的房间,凑近床边看自己,然后去看衣橱、又查看她的行李,甚至把衣服拿出来,对着镜子试穿,然后就牵着手向窗台走去,一起跳了下去。这个很迷幻的梦让虹影对这里产生了浓厚的兴趣,她第二天就去打听这个酒店的历史,并以这个梦为引子,开始构思一部关于两个上海女人的故事,于是有了“上海三部曲”第二部《上海之死》,也有了最近上映的这部《兰心大剧院》。最近,澎湃新闻专访了作家虹影。

虹影

虹影

“决定性时刻”与“被命运推举为英雄的女性”

我们关于历史会有一种窠臼化的想象:我们常常认为历史有其天然的缜密,它似乎谨慎地选择最合适的人、并顺理成章地向着最合理的方向演进。而实际情况中,这种一览无余的合理似乎从来没存在过,茨威格曾用《人类群星闪耀时》来写作那些后来被确定为“决定性时刻”的历史瞬间,曾经是多么偶然地、毫无逻辑地出现,而在这些瞬间也总和一个不按常理出牌的天才人物绑定在一起。于是“在命运降临的伟大瞬间,市民的一切美德——小心、顺从、勤勉、谨慎,都无济于事,它始终只要求天才人物,并且将他造就成不朽的形象。命运鄙视地把畏首畏尾的人拒之门外。命运——这世上的另一位神,只愿意用热烈的双臂把勇敢者高高举起,送上英雄们的天堂。”

这种历史的“决定性时刻”与“被命运推举为英雄的人”组合在一起构成了一种充满张力的故事模式,这也是《上海之死》的故事。

《上海之死》的“决定性时刻”是1941年,盟军方面需要当时间谍战最激烈的上海安排一个人去接触日本高层情报人员,换取日军将偷袭美军太平洋基地,也就是珍珠港的情报,如我们后来所知道的,这份情报直接关乎二战的走向、乃至之后整个世界的历史;而“被命运推举的英雄”就是于堇这个女性。

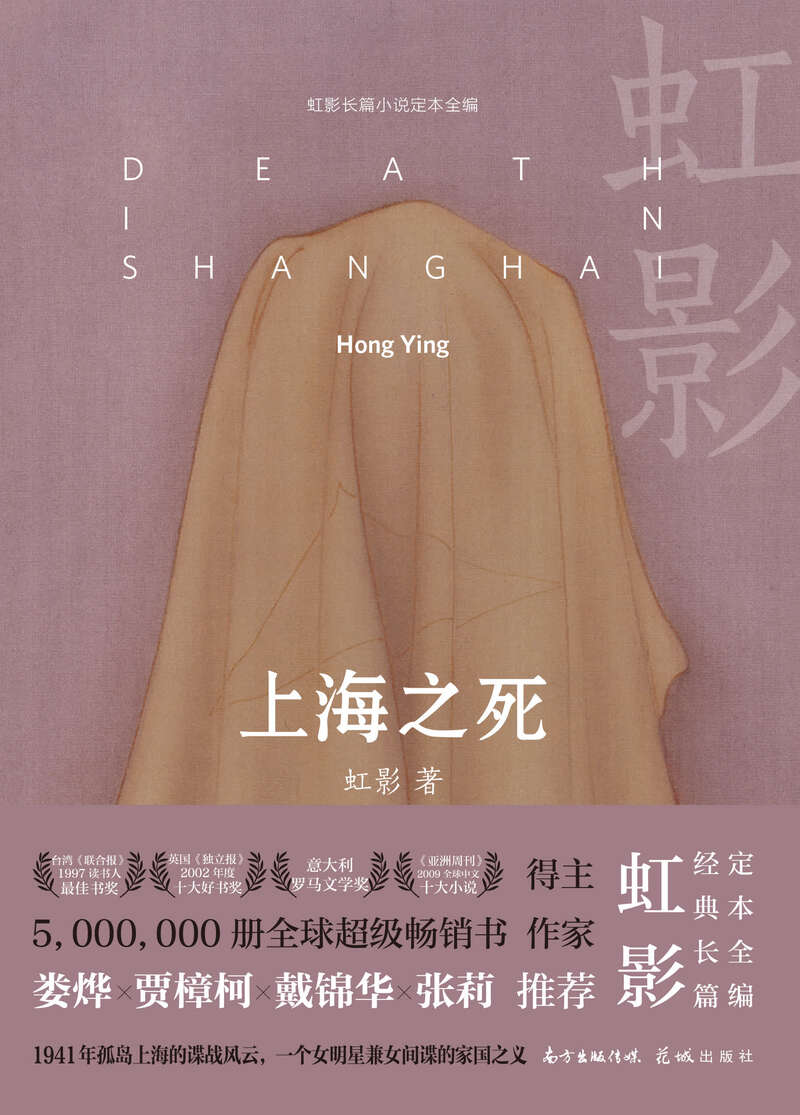

《上海之死》

《上海之死》

虹影在为《上海之死》写的后记中也回应了这整个故事的设定和所基于的历史真实:日本海军偷袭得手之前,盟军起码有一打机会得到情报。如果说情报解读困难,至少有四份情报,得到接近正确的解读。只是这些已破解的情报,因为各种原因,没有送达。只说其中一份:英国在剑郡布赖奇利庄园设立的密电码破解中心,1941年11月底破译了日本海军新使用的JN-25密码,12月2日截获山本五十六给已经出发的攻击舰群直接命令,但是情报被丘吉尔扣住了。二战胜利日,丘吉尔下令销毁布赖奇利庄园全部档案,包括几台最早的电子计算机,不留任何记录。一般的解释,是丘吉尔不想让德国人和日本人觉得“输得冤枉”,又想重打一仗。但是他也有不想让盟国知道的东西,所以一干二脆全部烧掉。小说里于堇的情报,就是已经解读,却没有送达的那几份情报中的一份。

而关于主要人物的塑造,虹影谈道,有关上海的这一系列历史虚构小说的写作初衷是想重写《海上花列传》的:“《海上花列传》写的是旧上海的一帮高级的交际花或者高级妓女游走于当时的官场、商界并连接社会各个层面,她们是那个时代的代表。而我想重写的这些女性,也是希望把她们对命运的选择、对国家、对家庭、对爱情的选择和现代性联系在一起。上海是中国现代化形成最典型的城市,所以我就把她们放在了上海,是这样子塑造了这种特别个性鲜明而且有时代气息的代表、是一种比较有典型性的女性形象。”

由此,庞大的历史、复杂的各方势力的角逐撕扯落在英雄身上,这个英雄需要足够的丰富、也足够强悍、压抑,“我很喜欢迎难而上,自己给自己找挑战。于堇,她是一个间谍、又是一个明星,她的身世非常复杂。她刚回上海来,表面上是要演一个话剧和营救自己的丈夫,实际上她需要获取日本偷袭的情报。这个极其复杂的人物的塑造对我来说是非常的刺激的。”

谈起《兰心大剧院》中巩俐的呈现,虹影说:“巩俐是和我故事里于堇这个形象吻合的,她身上有种坚定,她的眼睛目光非常犀利、但是她的心中又怀着柔情。”

《兰心大剧院》

《兰心大剧院》

回到1941年的上海

回到虹影的写作,她擅长写那些“被伤害的女性们”,以其上一部小说《罗马》来看,作者以主线、副线并行的方式讲述了两个国度、两代女性的经历。副线讲述的是60后、彼时还是小女孩的母亲在烟雾蒙蒙的长江边近乎荒蛮的成长:以女儿为赌注的酒鬼父亲、随处潜伏着的觊觎少女身体的男人们、总是被伤害和殴打的母亲、在江边赤脚击鼓跳舞笑容诡秘的神婆、茫茫的江面上偶尔漂浮起来的投水者或者被杀害的少女的尸体……懵懂的、离经叛道的少女一往情深地爱上一个男人并生下他的孩子。再向前追溯,《饥饿的女儿》《好儿好女》,同样以一种因为和自己的经历有关联、而落笔时更为痛切的写作关注到边缘女性的生存危机。

《罗马》

《罗马》

上海三部曲(《上海王》《上海之死》《上海花开落》)相比之下,不再那么隐晦难解,之前几乎用全部篇幅来处理的女性的心灵和情感的问题在《上海之死》中以近乎武断的方式处理,比如于堇与倪则仁的分开,是因为她得知丈夫是为军统办事,并从中获利。虹影对此谈道,这不是一个重点落在情感的故事,它涉及的问题远远超过了情感本身:“于堇回到上海,她的身份是多重的,她是一个女人、是一个爱人、一个妻子、又作为女儿作为情人、作为演员,她是非常复杂的。”

而除了人物身份的复杂,虹影写作时的语言也是非常生动而意象绵密的,如这样的文字:“谭呐背靠扶椅,含着雪茄,抽了一口。透过烟雾看着莫之因。这个人似乎提了一盏危险的灯笼来,灯笼漏出的不是亮亮的光线,而是一摊水,湿了这屋子,甚至他的鞋,都重得抬不起来。”“大上海无边的建筑苍苍莽莽,似乎在缓缓沉沉转动”。

而虹影的小说常得到导演们的青睐,也是因为其剧本一般生动的人物动作和心理描写,如下面一段写谭呐惴惴不安地等于堇的联系:“十来分钟前,他进了面馆,把雨伞搁在凳子边,坐在对着门的地方。凉风贴着皮肤窜,看着湿湿的马路上的人影,他心里惴惴不安。老板娘端面上来时,他正好猛一回头,差点撞翻热腾腾的面碗。他气得想骂人,但忍住了。老板娘倒是好性子,笑着给他放好碗,汤面上漂了层绿绿的葱花,冒着一股香味。他把油吹开,想让汤面凉一些。心里一急,吹重了些,油汤水溅出来把手烫着了。他惊叫一声,连忙掏出手绢,把手擦干了。老板娘端来一碗清水,嘴里连连道不是,其实这与老板娘无关。他镇静了下来,心里直为自己的失态冒火。”

虹影谈道,要写好这些内容前期需要下很多功夫,她在后记中特别感谢了止庵的母亲林伟,因为她曾亲身经历过1941年时的上海:“街道的布置、人们的穿着、当时上演的剧、舞台等等,比如我写于堇这样的一个名伶出来亮相时,先是背对舞台,说一句台词之后再转身,包括当时的餐馆、日本的宪兵队、解放军新四军等等,都是林伟女士讲给我的。就是她现在过世了,我觉得特别遗憾,如果她能看到这部电影该多高兴啊。”

虹影认为,在《兰心大剧院》中,娄烨表现出了那个时代的混乱和危机,也拍出了人在混乱中还要吃喝玩乐,还要读诗、要演话剧的情节,甚至对于《上海之死》中跟文学、诗歌、戏剧有关的内容都进行了很好的呈现。

一部中文“旅馆小说”

如果再给《上海之死》贴一个标签,那就是“旅馆小说”。虹影说,我这部小说,是第一部中文“旅馆小说”。

“《上海之死》是在一个封闭的地方发生的故事,人物特别集中,就在这个旅馆里,这让这个故事天然有种张力,带着一种紧张感,也能一下子把读者带到封闭的空间里,大家会有心里都冒着寒气的那样一种感觉。其实因为现在我自己也做导演,我知道在封闭的环境里面发生故事会非常好。上海三部曲里,《上海王》的故事比较顺畅,是顺着时间写的,而《上海之死》就是发生在封闭的酒店和剧院里,到了《上海花开落》,我把它放在一个叫上海杂技大世界的地方写。我很喜欢这种戏剧性的结构。”虹影谈道。

让故事发生在一个小的空间里绝不代表着这是一个简单的故事,《上海之死》关乎的是太平洋战争、关乎各个国家、各种势力之间的角逐,“大”和“小”之间,需要巧妙地协调,虹影的办法是采用戏中戏的结构,“像是一个俄罗斯套娃,一个带一个的。读者去或者观众自己可以因为好奇把它解开,包括人物形象也是用叠加式的,或那种重叠式的。”

而剧院和旅馆似乎也对虹影有种天然的吸引,她在后记中写道:父亲的妹妹住在富民路,那幢老房子我今天还记得清清楚楚。十多年前我在复旦读书,经常去那儿,然后常与堂哥去逛南京路。周末看国泰影院的连场电影,半夜才跌跌撞撞出来,深夜走过国际饭店门口。我一个人站在马路上,那时年轻,胆大包天,觉得夜色特别迷人:老租界有一种魅惑,在那高大的建筑投下的阴影中,当代的政治口号全看不见了。这几年我住进国际饭店几次,住老饭店使我梦连着梦,好像踏上神秘之途,我与曾住在这里的人对话。”

采访中,谈及娄烨的呈现,虹影说:“他的影像风格特别独特,特别有质感,一下子那个娄烨的风格就出来了。他用了戏中戏,当然戏中戏是我小说本来里面就有的,他又用了黑白色调,把故事表现得非常的令人思考,而且他用的演员也用的特别的好,比如黄湘丽、张颂文,完全是贴在这个人物上找演员。”