2018-05-29来源:观察者网

近日,“史学大家柳诒徵藏书被毁”一事在网络上成为公众高度关注的焦点之一。事件传播时配有的撕毁、烧毁的书籍残页带来的视觉冲击力,也让网友们痛心不已。不过《现代快报》的追踪报道披露,毁书乃是几年前的旧事,而且被毁的书也非柳诒徵本人所藏。

书籍的毁弃亡佚本是衰世乱世的突出表征,在文教日隆,庠序昌盛的今天,无论如何,出现这种“焚琴煮鹤”的悲剧还是让人不免扼腕叹息。

涉及到的柳氏后人家事的问题,笔者无需也无法置喙。不过观察者网的读者在藏书这个“雅癖”与文化典籍思想传播之关系的讨论,引起了笔者的兴趣。

一位观察者网忠实读者“忠心可鉴章家敦”在评论中这样说:

藏书是知识垄断的一种形式,我国古代的所谓藏书,都是把一些孤本珍本束之高阁以示清高,实际上对于保存古籍并无益处,甚至有些人费劲千辛万苦收集古籍,然后藏书阁一把野火将书化为灰烬,这种事在古代甚至现代也不少见。让一本书不至于失传,最好的办法,不是精心收藏,而是让大家都来复印传抄,流传的多了,自然也就不怕失传了。所谓藏书,名为爱书,实则毁书。就像所谓的爱猫人士通常不会反对把喂养的公猫阉割一样。

网友“四有青年”在对他的反驳中,提到了墨子思想的传播曾有过长时间断裂,和《墨经》本身流传过程中之舛厄的命运密不可分:

你的理解太片面了。和欧洲情况不同,中国图书根据“有教无类”的指导思想,依托印刷术,在民间得以海量传播,藏书很早就脫离贵族化了。藏书家的身份主要是学者,藏书作为一种学术活动,校勘学、目录学、辩伪学、考据学、辑佚学、印刷学、装潢学都是藏书过程中衍生出来的实际学问。藏书家不但搜集维护保养书籍,还参与校勘与辑佚,翻刻出版珍稀善本、整理目录和丛书。拿孙星衍举例,他的书目著作有《孙氏家藏书目》《祠堂书目》,藏书记有《廉石居藏书记》《平津馆鉴藏书籍记》,丛书有《岱南阁丛书》《平津馆丛书》。目前看到的《仓颉篇》、《括地志》等书的辑佚,《孙子兵法十家注》的校勘,都源于他的贡献。如果仅靠民间流传,没有藏书家的参与,很多古代著作不可能保留到今天。比如墨学在两千年前就中断了传承,墨家著作随之在民间失去了流传的动力,六朝以后就不再有人提及,但是《墨子》一书因为被道教徒收入道教丛书《道藏》才得以保存,这就是藏书的作用。

柳氏毁书疑案,在观网引出了中国思想史上的一大难题,也是一桩公案。先秦时期和儒家并称为显学的墨家,曾经门徒济济声势浩浩,但至秦亡而骤衰,在汉末惨遭“中绝”的局面,让学界感觉墨家如一颗簌乎明亮的彗星,乍炫而终不复现,俨如神迹一般,到底是何原因?

是墨家思想本来高邈幽思难读,妨碍了它的传播,还是社会剧烈沿革这个外因戕害了墨家的文化生命?抑或是墨学中绝其实是一种历史的偶然?

笔者力有不逮,述而不作,求教于方家。

墨子之难读

墨家在先秦思想界的显赫地位,在韩非子、李斯、荀子的著作中已经得到足够的彰显,而且在《吕氏春秋》、《淮南子》这种百科全书式的杂集中也有广泛记载,限于篇幅,这一点就不再详细展开了。

毋庸置疑的是,先秦诸子各学派中,如果说墨家学派之高远如无极河汉,这个认定不是特别夸张。《上同》、《尚贤》篇主讲政治学,设计了一整套墨子认为的理想状态的社会架构模型;《天志》、《明鬼》、《兼爱》、《非攻》、《非乐》、《非葬》篇则涉及到宇宙学、伦理学和社会学,《经(上、下)》和《大取》、《小取》篇主讲逻辑学、几何学、代数学、光学、力学;《守备》篇则涉及到建筑学、工程学,是中国“工匠精神”的发源处。墨学规模宏大,气象万千,这一点是儒家、道家、法家、兵家等其他主流学派难以企及的。

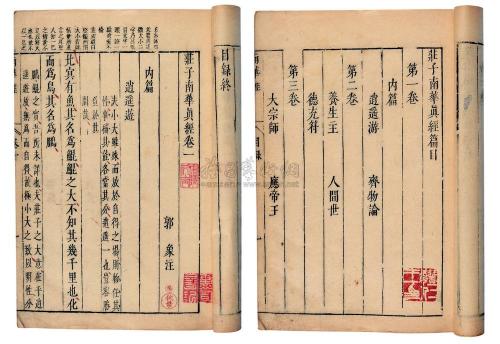

孙诒让的《墨子间诂》卷一

客观地说,虽然墨子本人在著书立说的时候特意强调“极高明而道中庸”的立意,力求章句平实拙朴以便思想向下层民众传播,《上同》、《尚贤》篇就是典型,墨子可以说是中国最早的社会契约论者(“上同”可以和卢梭的“公意”对举),但《墨子》在先秦典籍中仍以难读著称。

主要有两个原因,一个是典籍在流传过程中散佚太多,脱字缺漏造成句与句词与词的衔接不连贯,所以哪怕是一流的子书训诂学家仍在清末视注《墨子》为畏途;第二是墨子(及其门徒)在《大取》、《小取》、《经(上)》、《经(下)》这几篇集中阐述了他对光学、力学、几何学和逻辑学的理解,构建了一套墨家特有的科学话语体系。

先秦诸子中,墨子是唯一一个对数学和光学有着浓厚“术语建构”兴趣的哲学家,而且有对图形、数字推理之定理原理本身的反思,用的是“属种差”和语词定义。

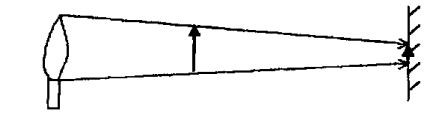

如阐述光影关系,光的反射和折射,墨子这么说:

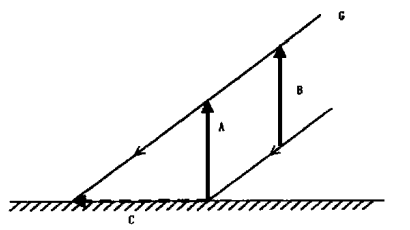

景不徙,说在改为:

在平行光G的照射下,物体由位置A平移到位置B,所成影像位置不变

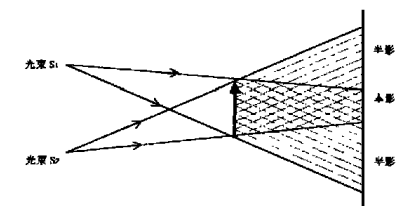

景二,说在重:

本影与半影

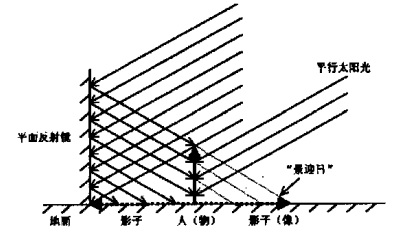

景迎日,说在抟:

太阳之光被反射之后再照向人,那么所成之影像在太阳与人之间

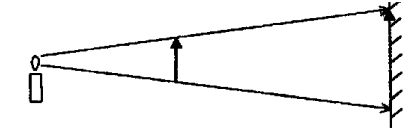

景之小大,说在地缶远近……

光小于木,则景大于木,光大于木,则景小于木

这四条定理乍一看让人觉得云里雾里,经过众多训诂家的注释,我们才能发现墨子的论证之妙,这和其他思想家定义某物时喜欢引喻取譬有着本质区别。

数学定理中,对什么叫圆、倍数、长度,墨子用的是“直言判断”的形式,区分了假言判断和选言判断,对于语言与对象关系的精妙拿捏,让墨子在先秦同侪中显得十分另类。

即便是我们大胆假设,墨子科学精神的火苗在后世未能燎原,是因为他太难读,但他的政治学、伦理学和社会学的庞大体系,为何也未能传下去?

“墨流为侠”——墨家门徒的流散与消亡

墨家在先秦的“显学”地位是“双引擎”驱动的结果,一则著书立说,一则广收门徒。墨徒和孔子领导的儒家门徒,这两派人数众多,受众极广。

孔子死后,“儒分为八”,从思想史的角度讲,学派的分化演变是正常现象,即便是孔子生前有专门负责“传经”的弟子子夏,负责整理老师的大部分文献,但仍有《齐论语》和《鲁论语》在儒家在汉代的建制化过程中争夺正统地位。墨家也不例外。

20世纪初墨学重新被学界所重视之后,大批的学者都对墨学的“阶级性”做了论衡,认为他们代表了对周朝后期浓厚的贵族体制的反动,墨学在阶级属性上属于贩夫走卒、引车卖浆之流的平民、工匠的哲学。

墨徒和儒徒相比,一大突出特点便是其组织严密性和纪律性远超后者。由此,我们可以追踪墨家学派的一个一条若明若暗的管理系统:战国以降,至秦汉的“以吏为师”到“以师为吏”的群体结构的转变——“巨子”制度的崩塌。

距离墨子时代并不遥远的西汉淮南王刘安编纂的《淮南子》这样记载:“墨子服役者百八十人,皆可使赴火蹈刃,死不还踵”,有中国最早的微型哲学史之称的《庄子·天下》说:“以巨子为圣人,皆愿为之尸,冀得为其后世。”

目前尚未有清晰明确的证据,证明“巨子”这样设立一个分坛教主制代表墨子本人的遗训,但可以肯定的一点是,墨家在某种程度上,对“准宗教”团体的嬗变向墨子的初心——匡时救世作了某种妥协。

身体力行,取法乎上,建立一种高绝的自律人格的苦行派,也妨碍了墨家作为一个组织的良性扩展,如果说秦汉的从封建到郡县的社会结构革命性的沿革,“编户齐民”的驭民法则从外部对墨派进行了摧毁性的打击,仅从“役身给使,不敢问欲”的有着严格群体纪律的准宗教派别的走向来看,墨家作为一个力求有统一信仰、统一行动的组织,也难免走进内卷化之后的自我吞噬的怪局中。

编户齐民之下,无有“巨子”容身之地,墨家门徒们渐渐成为了行走江湖的侠客——“墨流为侠”,秦末民初,在茶馆酒肆、勾栏瓦舍穿梭着不少刺客和侠客,在他们的身影中,或许还有墨家匡时救人的回响。

墨家道德哲学的困境

从流传下来的《墨子》的篇目来看,《尚同》、《尚贤》篇解决的是礼义法度作为道德规范的义务性或者道德性最终理性根据问题;《非乐》、《节葬》和《节用》则是礼义法度为了何种现实目的而去实践的问题。墨子把重建社会政治的秩序的基础过于偏重“符验”和效果,使得兼爱、非攻这两项墨子思想的主要着力点流于了一种泛泛的理想、情怀的言说而变得愈加萎厄。

现实与理论进路的巨大紧张感让墨子走向了一条外在超越之路,也就是儒家的反面——推重“天志”与“明鬼”。靠彼岸世界的“天”和“鬼”的震慑力,维持此岸世界的道德圆满。但颇具讽刺的是,这一点墨子连他的弟子也无法说服,面对弟子跌鼻的“先生以鬼神为明,能为祸福,为善者赏之,为不善者罚之”的责难,墨子的回答显然非常无力(有关这一点,笔者觉得可以对照《圣经·约伯记》中的著名的约伯之问)

所以,墨学取法乎上的宗教性的苦修倾向,让墨家越来越走向类似于古希腊诺斯替主义的那种神秘主义的准宗教团体,对“乐”、“葬”的排斥使得“尚贤”的主旨找不到具体落实的礼制,从而该派别连沦为政治权威附庸的资格都丧失了;再者,一方面重鬼神的存在,一方面却讲求薄葬,这一无法回避的理论困境被东汉的哲学家王充抓住并利用,成了打击东汉风行甚盛的求仙和求长寿的武器——墨学以一种奇异的思想史演进脉络,走向了他的反面。

墨子心中念兹在兹的是如何打破法后王时代造成的战乱频仍,社会秩序的崩坏,离职打破贵族与平民的等级隔阂,恢复三代圣王的理想社会,不过他紧紧绞固于“行胜于言”和平民实践原则,与孔子的“吾与点也”这种超脱的审美境界大相乖离,可以说,须知对墨子的抨击相当精到。

即使在汉武帝推行“独尊儒术”的西汉后期,墨家的影响依然没有消失。在作为儒家思想代表的贤良和文学口中,不但儒墨并举,而且将墨子与孔子一同称赞,这都充分说明,墨学在西汉后期尚完全中绝。

墨子成了离家走失的“孤魂野鬼”

仅仅从文献典籍流传的角度看,两汉时期的《墨子》并未中断,而且时常能上士林的“热搜榜”,而且有学者统计过,从高祖到汉景帝,也就是西汉前期的各类典籍诸如《风俗通义》和《后汉书》 “引墨”的次数,比如《论衡》中论墨25次,后汉书“引墨”10次等等。

客观地说,两汉时代去先秦未远,作为诸子百家显学的墨家既然不是平地起惊雷似的的突然产生,也不会倏忽而亡,藉藉乎黔首之学的墨家在民间尚有社会性存在的存续力,在士人阶层,正好也可成为儒家建制化过程中的理论标靶。如果两汉时期的巨大部分典籍,用“墨子”做一个大数据分析,就不难得出结论,“墨家”蜕化成了一种陪衬性的学统追溯,是附在“儒”后的惯性修辞。

再者,先秦典籍的“影响因子”和某学派的是否有实质性的发展的关联度也是可以被质疑的。典型的例子便是两汉时期已经失传的《乐经》,在正统的经学家眼里,它的地位依然可以和其他几经并举,而且曾有“祖述尧舜”的意义——但其被引用的频率无法改变它已经失传的事实。

判断先秦诸子某家学脉传承与断裂的实体性标准——文字载体的延展度和传播度。这恐怕是要比概念的堆砌和假说的推演更有说服力, 《墨子》的各种抄本在两汉时代呈急剧萎缩状态,所谓的乐壹节注的《墨学》版本和《墨子》“治术”版本在西汉末年之后就成了传说版本而不见于世,《汉书·艺文志》所记载的最早的《墨子》经典版,也就是十六卷七十一篇版本,在魏晋之后也突然消失了。

《墨子》在两晋南北朝时代的亡佚让这个学派差点像“农家”一样成为彻底的绝学。

“宗庙焚为灰烬,千里无烟炊之气,华夏无冠带之人,自天地开辟,书籍所载,大乱之极,未有若兹者也”——《晋书》

华夏衣冠的菲靡,世间无常,国土危脆乃是魏晋南北朝时代的常态,纲常名教的崩坏和文献的散失往往走的是同一条路。

直到开创盛唐气象的唐太宗李世民再度发起大规模官方和民间文献整理,《墨子》才又通过民间献书的方式重见天日。《中兴馆阁书目》明确记载:“(《墨经》)……为六十一篇,亡九篇”,相比西汉的原典,丢失了12%,不过仍尚存88%。

然而让学界深感遗憾的是,贞观年间的“古文整理”运动只是让《墨经》浮光掠影一般地存世百余年,唐之后《墨子》再次湮没不闻, 这一次《墨子》经书的断裂时间之久,远远超过了两汉之后——长达近一千年。

从先秦时期的“显学”到明清“中绝”,墨学的遭遇不得不让人扼腕叹息。《墨经》去了哪里?今天我们见到的《墨子》残篇本于何时?原来《墨子》在明宣宗时期被道教人士默默地重新辑录在《道藏》之中,道家为我们保留了华夏文化中不可或缺的一块学术资源和文化火种,可谓功勋卓著,明末清初的文献收藏家受到《道藏》本的《墨子》大体就是今天我们所能看到的版本,不过也只剩下了五十三篇。

当然,另外一条判定墨学中绝的典型证据便是墨经注疏的荒芜。按照我国中古时期的文献分类标准,《墨子》无疑属于子书,地位低于经书。受到利禄的趋势,历朝历代皓首穷经的举子士人喜注群经,注子书者本来就寥寥。

受到孔子“述而不作”的古训的影响,经学家们对传统文献的格义是通过“注”和“疏”的方式,所以我国自古以来就有发达的文献诠释学系统,建立了严密的“述-作”学术规范体系(比如“疏不破注”)。

某一学说的重新发扬光大,很多时候是通过“注”的方式再创造,典型案例便是郭象注《庄子》,让本来在东汉时代遭遇冷落的《庄子》,地位一跃可以和《道德经》并列,“老庄”可以并称了,而且《庄子》成为魏晋时代的显学——“三玄”之一。

郭象注《庄子》

但《墨子》却没有得到这样的“好运”,即便是在佛教传入中土之后,带有古印度因明逻辑学训练底子的佛教徒,在和本土儒家士人的玄谈辩论中屡屡占据上风。“名”“实”之辩的理论框架本来在先秦就已经得到较为成熟的发育,但魏晋士大夫在面对佛教徒们的汹汹之势,频繁发作“失语症”,丧失了从祖先的文献中重新发掘思想资源的信心和动力(《庄子》算一个另类,但此书有关逻辑学的阐述太少),没能从《墨经》中汲取有关形式逻辑的哲学养份,否则“以墨援儒”,儒家的理论光谱会别有一番模样。

新墨学的兴起

清末民初,强邻四迫,国势危蹙,欧风美雨涤荡中土。惶恐间,有识之士在启蒙与救亡思潮之砥砺下,方才想起在旧日之箧笥中搜寻先贤思想的遗珠和火种。取舍之间,孔家店被打倒,墨家店却突然起于垒土之间。阐旧学以辅新命,大批海外归来的精英学子痛醒中国传统思想流于空泛的心性之学,对“器物”之习斥之奇技淫巧以致中土工艺不兴,要请出“赛先生”这个外援。

不过华夏大地几千年来真的没有“赛先生”的气候和土壤吗?喝饱了洋墨水的清末留学生们回到国内,纷纷以西学援饰先秦诸子,胡适之老师就是典型代表。回国后在北大任教,开的第一门课便是“墨子的名学”(和他的博士论文内容差不多),也是对学界诟病中国哲学无形式逻辑、无科学精神的一种回应。

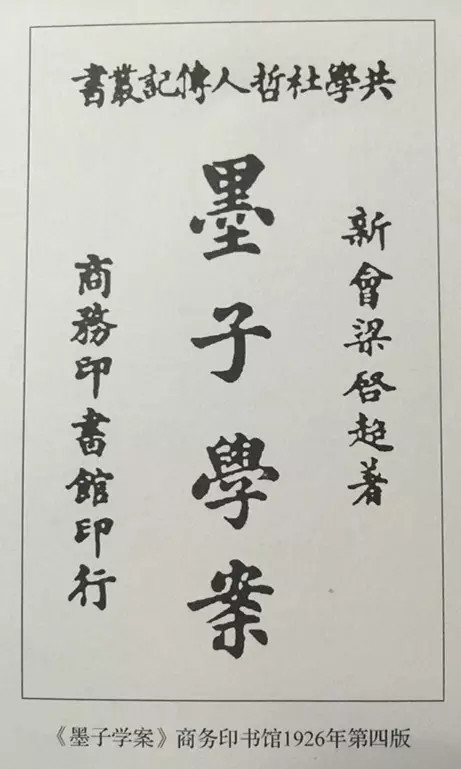

梁启超的《墨子学案》

前文中提到的“墨子无注疏”现象也开始得到根本性的改观,孙诒让《墨子间诂》、梁启超《墨子讲义择要》、章太炎《墨辨》……

先不说胡适之的学术水准如何,他对当时中国思想界学术范式的转换有着相当敏锐的洞察力,屡屡成为某个领域的开拓者和先锋官。客观地讲,他也是新墨家思想的奠基人之一。

不过很遗憾的是,受限于那个年代特殊的学风和气氛,他在腰斩“中国哲学史”的同时(认为春秋之前的历史皆不可信),也“重塑”了墨子。 他下了一个惊人的判断:《墨子》绝非先秦成书,乃是西汉后期文人的托古伪作。

胡适之的理由并不复杂,认为中国人在先秦时代的形式逻辑、光学和几何学水平应该完全达不到《墨经》的水平,换句话说,《墨经》太超前了,疑点太多,极有可能是受到魏晋时期佛教和波斯拜火教的影响,被“文献家”们做成了伪书流传。

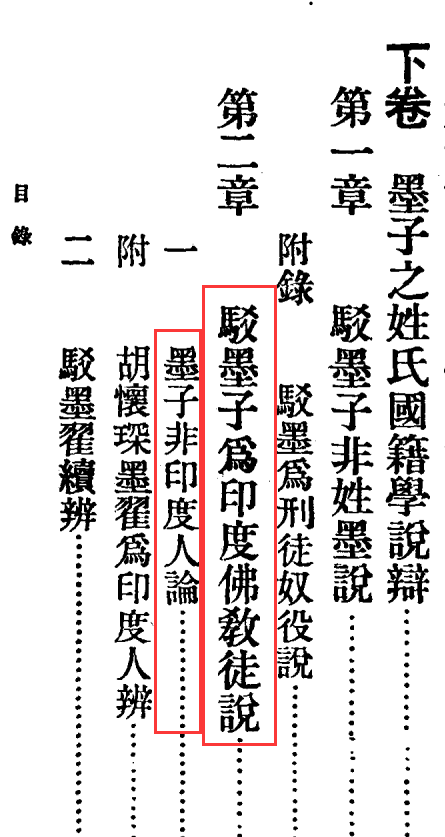

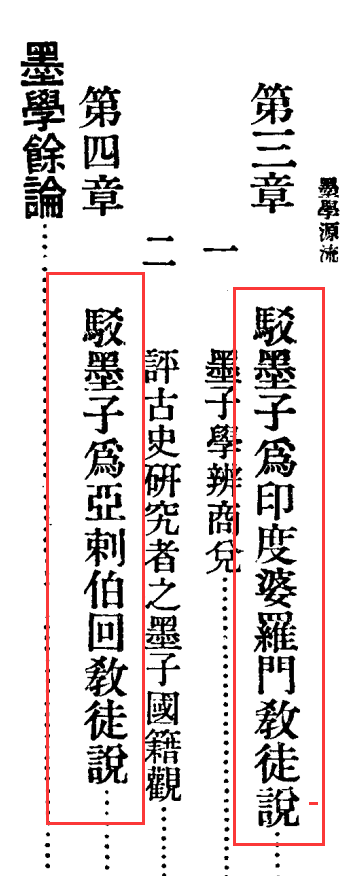

胡适对墨子的解构并非个案。清末民初,疑古派甚嚣尘上,对思想史“祛魅”的执念,导致了启蒙很多时候变成了另一种“欺蒙”。上世纪20年代,在墨子研究中出现了种种奇谈怪说,几成不刊之论,总结如下:

墨子不是中国人,是印度人,还是佛教徒,理由如下:

1 墨子这个名字和“蛮狄”谐音,而且先秦两汉典籍对墨子的出生地语焉不详,他本人极有可能来自南亚次大陆一带;

2 兼爱、非攻等学说和释迦摩尼高度重合,这极有可能是抄袭的东来的第一批佛教徒的理论;

3 典籍多处记载墨子本人肤色特别黑,不类中土人种,和魏晋的胡僧相貌很接近。

在“墨子非中国人”问题上达成共识的学者之间也有分歧,另一部分认为墨子是阿拉伯穆斯林,原因如下:

1 墨子的很多弟子的名字非常类似黑衣大食人姓名的音转;

2 《墨子》中出现了很多类似于“唯毋”、“唯无”等词,这些语法现象和先秦其他典籍迥异而自成特色,而最早版本的《古兰经》的训词类似的语词很多,可见,《墨子》极有可能保留了《古兰经》最早一批汉文译者的翻译腔;

3 墨家学派的组织纪律性,以及他们对葬礼和音乐的理解和默罕默德的教义高度重合,而且墨家学说多处暗示他们吃素而不吃肉,尤不喜猪肉,和穆斯林很相像。

了解这一墨学的研究背景,我们才能深刻理解问什么新墨家的开山祖方授楚要花几乎半生精力做“二次辨伪”。他痛心墨子和华夏文明的母体隔离时间太久,立志要完成这个“接续血脉”的工作,在序言中他满怀激情地写到:“ 岂可辱我墨子于地下!”

方授楚《墨学源流》对“墨子非中国人”诸说的辩驳

1934年夏天,他的新墨学的扛鼎之作《墨学源流》付梓:“所寓居室,一楼凫窄,酷热如蒸,汗流脑胀……执笔写綴。”

结语

两千五百年前,沐雨栉风的墨子奔走在列国之间,偶尔也会停下他那腓肱无毛的双腿,享受片刻的小憩。眼望夜空,浩瀚的宇宙和点点的星光也许曾给过他无穷的勇气和信念。

2017年8月,全球首颗量子科学实验卫星圆满完成了三大科学实验任务:量子纠缠分发、量子密钥分发、量子隐形传态,这颗卫星的名字叫“墨子号”。

“墨子号”-阿里地面站量子隐形传态实验现场图

21世纪乃是世界“新战国”的时代,摩顶放踵以利天下的墨子,匡时救世的拳拳之心将继续指引中国在高科技领域继续前进。

种子不死,无畏枝叶凋零;花果繁茂,方显种子功不唐捐。